Die erste Nachkriegsstrecke

Nie hätte ich für möglich gehalten, daß mir die bei der Kriegsmarine erworbenen Sanitätskenntnisse nach Kriegsende noch nützlich sein könnten. Aber der Zufall wollte es, daß mich kurz nach der Ankunft in Berlin mein alter Kampfgefährte Georg Puls besuchte.

Die Nazis hatten uns beide mit anderen Jugendfreunden am 4. August 1934 wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ verhaftet. Georg war damals achtzehn und ich sechzehn Jahre alt gewesen. Wir gehörten beide dem illegalen Kommunistischen Jugendverband Deutschlands (KJVD) an. Aufgeflogen war unsere zwölfköpfige Gruppe, als wir in der Oppelner Straße anläßlich des Antikriegstages am 1. August (1914 - Beginn des I. Weltkrieges) von einem Fahrrad Flugblätter abwarfen. Danach saßen wir im Polizeigefängnis am Alexanderplatz in Isolationshaft, mußten - jeder für sich - viele scharfe Verhöre überstehen und wurden später nach Moabit überstellt. Die Nazis verurteilten Georg und vier weitere Genossen zu mehreren Jahren Jugendhaft, während ich mit den übrigen freikam.

Meine politische Überzeugung verdankte ich hauptsächlich der elterlichen Erziehung - Vater gehörte seit 1895 der SPD an - sowie dem Besuch der 45./46. Lebensgemeinschaftsschule Berlin-Neukölln. Dort unterrichteten fortschrittliche Pädagogen, und es bestanden enge Kontakte zwischen den überwiegend sozialdemokratischen Elternhäusern sowie zum Arbeitersport, den „Kinderfreunden“ und anderen linken Organisationen. Da mir die Eltern den Besuch der Aufbauschule finanziell nicht ermöglichen konnten, ging ich im Jahre 1933 trotz eines sehr guten Zeugnisses nach der 8. Klasse ab. Wegen der großen Arbeitslosigkeit blieb die Lehrstellensuche erfolglos und ich war froh, eine Anstellung als Bürobursche bei der Reichsbank zu bekommen - für 9 Reichsmark die Woche.

Über meine frühere Teilnahme an der illegalen Arbeit erfuhren die Eltern nichts. Ich wollte sie nicht belasten, und sie hätten damals meine Entscheidung auch nicht verstanden. Noch unmittelbar nach Hitlers Machtübernahme gab Vater dem Nazispuk keine sechs Wochen.

Mein Freund Georg war zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Während dieser Zeit und auch nach seiner Entlassung hielt ich ständig Kontakt zu ihm. Wir blieben beide überzeugte Antifaschisten. Aber als im Jahre 1937 meine Einberufung zum Wehrdienst unmittelbar bevorstand, zog ich eine Freiwilligenmeldung vor. Erstens konnte man sich in diesem Fall die Waffengattung aussuchen - ich wählte die Kriegsmarine - und zweitens hoffte ich darauf, funktechnisch ausgebildet zu werden. Nach einer viereinhalbjährigen Dienstzeit als Funker hätte ich sicher eine Anstellung bei der Handelsmarine gefunden. Allerdings ging dieser Plan nicht auf, denn man bestimmte mich für die Sanitätslaufbahn.

Unmittelbar nach Kriegsbeginn wurde ich zur II. Vorpostenflotille kommandiert, danach zur II. Minensuchflotille und später zum Zerstörer „Z-29“, auf dem ich Silvester 1942 das Seegefecht bei der Bärebinsel überlebte. Anschließend erhielt ich den Marschbefehl für die U-Boot-Waffe. Denn die Zahl der Freiwilligen nahm mittlerweile immer mehr ab und das große U-Boot-Sterben hatte begonnen. Auch die Hälfte aller U-Boot-Ärzte war bereits untergegangen. Dem Mangel an qualifiziertem Personal versuchte man dadurch abzuhelfen, daß ganze Zerstörerbesatzungen abkommandiert wurden. Die fehlenden Ärzte sollten durch ausgesuchte Unteroffiziere im Sanitätsdienst ersetzt werden, welche dafür eine mehrmonatige Sonderausbildung erhielten. So durchlief ich mehrere Marinelazarette und hatte ein äußerst vielseitiges Programm zu absolvieren, bevor mir die Berechtigung zur selbständigen Behandlung von Erkrankungen und Verletzungen zuerkannt wurde. „... Die Grenzen seines Handelns festzusetzen, bleibt dem Können sowie der Tatkraft und dem Verantwortungsgefühl des San. Uffz. (US) überlassen“, hieß es im Anhang zu unserer Dienstanweisung.

Im April 1945 befand ich mich auf dem U-Boot 3027. Unser Einsatzbefehl lautete, 64 Flüchtlinge aus Danzig nach Swinemünde zu bringen. Während dieser Fahrt waren die Kinder, Frauen und Männer auf engstem Raum zusammengepfercht und mußten außerdem einen gegnerischen Angriff miterleben. Alle waren froh, als sie endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Ende April 1945 versenkten wir unser U-Boot befehlsgemäß mit vielen anderen - es sollen einunddreißig gewesen sein - bei Travemünde. Für eine eventuelle Fahrt nach Argentinien war kurz zuvor viel Menage an Bord genommen worden, die wir nun einschließlich der Kantinenware unter der Besatzung verteilten. Unsere persönlichen Sachen gaben wir bei zuverlässigen Privatpersonen an Land in Verwahrung.

Danach wurden wir auf einen Frachter verladen, der uns wahrscheinlich zu Dönitz bringen sollte. Während der Fahrt wurde das Schiff aber mehrfach von englischen Jagdflugzeugen angegriffen, und der Kapitän setzte es auf Dreck. Nachdem ein Vorkommando meldete, daß von den Engländern an Land noch nichts zu sehen sei, erfolgte die Ausklarierung aller mit dem Befehl, sich an der Küste zu sammeln und danach geschlossen loszumarschieren.

Ich nutzte das entstandene Durcheinander allerdings, um unter Mitnahme einiger nützlicher Reserven schleunigst zu „verduften“. Von der Gegend wußte ich nur, daß sie zu Schleswig-Holstein gehörte und das nächste Dorf nicht weit sein konnte. Da mir die Chaussee wegen der herumstreifenden „Kettenhunde“ von der Feldgendarmerie zu gefährlich schien, pirschte ich mich am Waldrand entlang und kam so nach Kaköhl im Kreis Lütjenburg. Es war der 1. Mai 1945, als ich mich dort an der Dorfpumpe frisch machte.

Eine „Rote-Kreuz-Schwester“ trat hinzu und meinte im breiten ostpreußischen Dialekt: „Ein Anzug wäre jetzt wohl besser als die Marineuniform.“

„Sehr weise“, antwortete ich, „aber wer hat schon am Ende des Krieges einen Zivilanzug zu vergeben?“

„Ich!“ sagte sie. „Ich habe von meinem Bruder einen, der passen könnte. Eigentlich wollte ich mir ein Kostüm daraus schneidern.“

Da der Anzug tatsächlich einigermaßen paßte, wurden wir handelseinig, und ich ertauschte das gute Stück gegen Schnaps, Bohnenkaffee sowie Zigaretten.

Allerdings war ein Zivilist ohne Personalausweis immer noch kein richtiger und für die Sieger somit ein verdächtiger Zivilist. Doch woher ein amtliches Dokument nehmen? Ich besaß nicht mal ein ziviles Foto. Durch das Zusammenwirken mehrerer günstiger Faktoren klappte es dann aber doch. Zu ihnen gehörten (neben dem Paßbild aus meinem Marineausweis sowie Schnaps, Kaffee und Zigaretten) vor allem ein ständig angetrunkener Bürgermeister mit NSDAP-Vergangenheit, eine Gemeindeangestellte, die Krankenschwester, gegenseitige Sympathien und etwas Liebe. Den Personalausweis mit Datum vom 1. Mai 1945 besitze ich noch heute. Die verräterischen Schulterklappen des San. Uffz. werden auf dem Foto durch den Stempel der Gemeinde Kaköhl verdeckt.

Erste Unterkunft fand ich bei Dr. Kapischke, einem alten Arzt aus Pommern. Er war in einer schönen Villa einquartiert, die ein aktiver Nazi vor kurzem verlassen hatte, und freute sich über den neuen Helfer für seine Praxis. Allerdings wurde meine Lage nach dem 8. Mai erneut kritisch, da das gesamte Gebiet zur Internierungszone für mehrere Tausend Marinesoldaten erklärt wurde. In Marschformationen zogen sie durch unser Dorf, alle noch mit Rangabzeichen und sämtlichen Orden. Grußpflicht bestand auch und es ging sogar das Gerücht um, daß die Internierten wiederbewaffnet würden, um gemeinsam mit den Engländern gen Osten zu ziehen. Als ich mich danach wie alle jüngeren Männer bei der englischen Kommandantur in Lütjenburg zu melden hatte, gab mir Dr. Kapischke eine in englischer Sprache verfaßte Bescheinigung mit. In ihr bat er um meine Freistellung und machte geltend, daß er 72 Jahre alt sei und ich ihm unbedingt in seiner Praxis helfen müsse, besonders zur Verhütung der Seuchengefahr. Vor Seuchen hatten die Engländer Angst, und ich bekam eine vorläufige Freistellung. In Lübeck ließ ich mir diese gegen ein D 2-Formular - einen ordnungsgemäßen Entlassungsschein aus englischer Kriegsgefangenschaft - umtauschen, obwohl ich bisher glücklicherweise immer auf freiem Fuß gewesen war. Damit das auch so blieb, wollte ich dem Internierungsgebiet danach so schnell als möglich den Rücken kehren. Es gelang mir auch, die verhältnismäßig streng bewachte Gegend nachts per LKW - eingezwängt zwischen großen Milchkannen - zu verlassen. Anschließend holte ich meine Privatsachen bei einer freundlichen älteren Frau in Travemünde ab, die mir auch Quartier gewährte. Nur Arbeit gab es hier - außer Leichen bergen in der Bucht - nicht, und ich wollte außerdem endlich zu meinen Berliner Angehörigen. So schnell ging das allerdings dann doch nicht, denn ich mußte erst im Travemünder Notkrankenhaus eine Gelbsucht auskurieren. Es war auf dem ehemaligen Lazarettschiff „Knurrhahn“ untergebracht. Das Mutterhaus der Schwestern befand sich in Berlin-Britz. Sie wollten sich durch ein „Vorkommando“ über die dortige Lage informieren und besaßen bereits die Adresse eines Bauern in der Gegend von Helmstedt, der angeblich für 400 Reichsmark pro Person den Übergang in die sowjetische Besatzungszone garantierte.

Diese Gelegenheit ergriff ich beim Schopf und setzte mich alsbald mit einer der Schwestern nach Helmstedt in Marsch. Jener Bauer brachte uns auch wirklich bei Nebel und allgemeinem Dunst zur Grenze, verabschiedete sich dann aber kurzerhand mit dem Hinweis: „Noch 30 Meter, und Sie sind in der Ostzone!“ Leider standen wir wenige Minuten später vor zwei Rotarmisten. Sie tasteten uns nach Waffen ab, und ich mußte meine schönen U-Boot-Stiefel gegen ein Paar andere eintauschen. (Sie paßten mir so gut, daß ich am liebsten barfuß gelaufen wäre.) Trotz unserer eifrigen Verständigungsversuche wurden wir danach sehr entschieden in die englische Besatzungszone „zurückdelegiert“. Den Rest des Tages verbrachten wir - wie viele andere auch - mit dem wiederholten Abschreiten des Grenzabschnittes. Es herrschte damals beiderseits der Demarkationslinie ein ziemliches Getümmel. Alte und Junge versuchten mit Gepäck, Kinderwagen und anderen Transportmitteln illegal die Besatzungszonen zu wechseln, um in ihre Heimat oder zu Verwandten zu gelangen. Am Abend probierten wir den Grenzübertritt mit mehr Glück nochmals und kamen irgendwann endlich mit einem Güterzug im französischen Sektor von Berlin an, um danach in den amerikanischen überzutreten. Meine Heimreise hatte mich demnach durch vier Besatzungszonen geführt.

Glücklicherweise fand ich meine Mutter und alle Verwandten lebend vor. Zum Ausruhen kam ich allerdings nicht, denn bereits am zweiten Tag stand eben mein alter Freund Georg Puls vor mir und teilte mir inmitten aller Wiedersehensfreude mit, daß ich am folgenden Morgen bei der „Deutschen Zentralverwaltung für das Gesundheitswesen in der sowjetischen Besatzungszone“, Am Köllnischen Park 3, zu einem Gespräch erwartet werde. Selbstverständlich ging ich hin - und begann bereits am nächsten Tag meine Arbeit zur Organisierung der Seuchenbekämpfung.

Die Zentralverwaltung war erst zwei Wochen zuvor gegründet worden. Ich kam in eine wunderbare Gemeinschaft. Unser Vizepräsident war der Gehirnchirurg Maximilian Zetkin - Sohn Clara Zetkins. Andere Ärzte waren ehemalige Spanienkämpfer oder KZ-Häftlinge, und einer hatte den legendären „Langen Marsch“ Mao Tse-tungs mitgemacht. Allen gemeinsam war eine große Bescheidenheit in bezug auf ihren politischen Kampf und die sonstigen Erlebnisse. Ein derartiges Kollektiv aktiver Antifaschisten habe ich danach nie wieder erlebt. Seine Ausstrahlung auf mich war gewaltig und wirkte auch später fort.

Welches Ausmaß Hunger, Zerstörung, Elend und Not damals hatten, ist bekannt. Und wie nach jedem Krieg entwickelten sich daraus Seuchen. Eine staatliche Fürsorge existierte nicht mehr, viele sanitäre, hygienische und medizinische Einrichtungen waren zerstört oder aus anderen Gründen funktionsunfähig. Darüber hinaus fehlte es an Instrumenten, Medikamenten, Desinfektions- und Transportmöglichkeiten - kurzum, eigentlich an allem. Unter diesen Umständen gegen die Seuchengefahr anzukämpfen, erforderte von Ärzten, Schwestern und Krankenpflegern oft heroische Leistungen. Allerdings hätten sie ohne die Hilfe der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) nicht viel ausrichten können. Denn beispielsweise wurden die umfangreichen Schutzimpfungen der Bevölkerung nur durch die von der SMAD zur Verfügung gestellten Sera möglich.

Quelle:

Privatarchiv Dr. E. Herrmann

Quelle:

Privatarchiv Dr. E. Herrmann

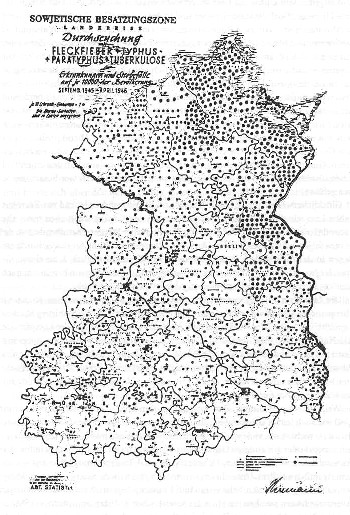

Landkreise der Sowjetischen Besatzungszone: Durchseuchung mit Fleckfieber, Typhus, Paratyphus und Tuberkulose. September 1945 bis April 1946

Die anfänglichen Hauptaufgaben der Zentralverwaltung bestanden im Kampf gegen Seuchen, Geschlechtskrankheiten und Prostitution sowie in Sofortmaßnahmen zur Durchsetzung der allgemeinen Hygiene und Aufklärung der Bevölkerung. Gleichzeitig mußte aber das gesamte öffentliche Gesundheitswesen neu aufgebaut werden, und zwar in organisatorischer, materieller und ideologischer Hinsicht.

Auf meinem Arbeitsgebiet war eine gewaltige Arbeit zur Organisierung des Seuchenmeldewesens sowie zur Schaffung von Einrichtungen der Seuchenbekämpfung zu leisten. Die Bedingungen konnten kaum schwieriger sein, denn auch das Fernsprechnetz und der Reiseverkehr waren weitgehend zusammengebrochen. Trotzdem gelang es uns, eine regelmäßige Schnellberichterstattung aufzubauen, in den Ländern bzw. Provinzen zuverlässige Ärzte als „Seuchenkommissare“ einzusetzen und vor allem die ebenfalls in den Territorien eingerichteten „Zentralstellen für Hygiene“ arbeitsfähig zu machen. Diese waren in ihrem jeweiligen Gebiet für die Leitung, Organisation und Kontrolle sämtlicher Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung und Gewährleistung der hygienischen Erfordernisse verantwortlich.

Wie jeder von uns, setzte auch ich mich aus Überzeugung und mit ganzer Kraft für die Erfüllung dieser Aufgaben ein. Trotzdem war es ein stolzes Gefühl, als ich nach einem Jahr harter Arbeit vom Präsidenten der Zentralverwaltung eine Anerkennungsprämie erhielt - die erste in meinem Arbeitsleben.

Mitglied der KPD war ich kurz nach Beginn meiner Tätigkeit geworden. Dieser Schritt ergab sich als logische Konsequenz aus meiner politischen Entwicklung. In dem auf meiner Mitgliedskarte auszugsweise abgedruckten Aufruf des ZK der KPD vom 11.06.1945 hieß es: „Notwendig ist die Schaffung einer festen Einheit der Demokratie für die endgültige Liquidierung des Nazismus und zum Aufbau eines neuen demokratischen Deutschlands!“ Dem konnte sich eigentlich kein vernünftiger Mensch verschließen. Es dauerte nicht lange, und ich wurde als Jugendvertreter in den damaligen Betriebsrat der Zentralverwaltung gewählt.

Im September 1946 übernahm ich auf Wunsch der Zentralverwaltung eine verantwortliche Tätigkeit im Gesundheitswesen der Provinzialverwaltung Brandenburg und wurde in diesem Zusammenhang zum Regierungsrat ernannt.

Im brandenburgischen Gesundheitswesen herrschten zu dieser Zeit erhebliche Mißstände, deren Ursachen größtenteils in der mangelhaften Tätigkeit des Provinzialgesundheitsamtes lagen. Dessen bisheriger Leiter war - wie sich herausgestellt hatte - kein Arzt, sondern ein Hochstapler gewesen. Der nun kommissarisch eingesetzte frühere Kreisarzt von Teltow, Dr. Winter, - ein ehemaliger Spanienkämpfer - brauchte dringend Verstärkung. Ich erhielt einen entsprechenden Parteiauftrag und bewarb mich übrigens auch danach nie wieder um irgendeine Tätigkeit. Stets kam zuerst die Partei auf mich zu; und ich vertraute den Forderungen, die sie im gesellschaftlichen Interesse an mich stellte.

Meine neue Aufgabe betraf die Personalpolitik des brandenburgischen Gesundheitswesens, darunter insbesondere die Vorbereitung der Besetzung leitender Funktionen. Die Entscheidungen wurden in gemeinsamer Beratung mit Dr. Winter getroffen, dem ich übrigens bis zu seinem Tode freundschaftlich verbunden blieb. Grundlage unserer Arbeit waren u. a. die im Alliierten Kontrollratsbeschluß Nr. 38 sowie der Direktive Nr. 24 enthaltenen Bestimmungen zur Entfernung von Kriegsverbrechern, SS-Leuten und anderen aktiven Nazis aus dem öffentlichen Dienst. Darüber hinaus ging es darum, die Fehler von 1918 nicht zu wiederholen, sondern den bürokratischen Staatsapparat durch eine schnell reagierende und praxisnahe Verwaltung, den Typ des konservativen Beamten durch politisch, moralisch und fachlich gleichermaßen zuverlässige Mitarbeiter zu ersetzen.

Das war keine leichte Aufgabe, denn nicht wenige ehemalige aktive Nazis, SS-Angehörige usw. versuchten das Nachkriegschaos zum Untertauchen in den verschiedensten Dienststellen - darunter auch im Gesundheitswesen - zu nutzen. Sehr viele Planstellen waren vakant oder nicht entsprechend der erforderlichen Qualifikation besetzt. Die Höhe der Gehälter wurde noch entsprechend der alten Reichsbesoldungsordnung festgelegt, in der das Dienstalter eine wesentliche Rolle spielte. Allein daraus ergaben sich eine Menge Probleme, die uns u. a. bei der Bildung von 27 Kreisgesundheitsämtern schwer zu schaffen machten. Denn Bewerber mit hohem Dienstalter waren meist politisch belastet und kamen für den Staatsdienst nicht in Frage, während Jüngere keine oder wenige Dienstjahre nachweisen und deshalb nicht ihrer Verantwortung entsprechend bezahlt werden konnten. Ein solcher Kreisarzt mit Frau und Kind kam damals nur auf 380 Reichsmark monatlich. Wir suchten Auswege und fanden sie u. a. darin, daß wir den Betreffenden Nebentätigkeiten als Betriebs- oder Vertrauensärzte vermittelten. Da Dr. Winter und ich die gleiche „politische Antenne“ besaßen und die Verantwortung für unser Handeln übernahmen, trafen wir im Interesse der Versorgung der Bevölkerung allerdings auch manchmal Entscheidungen, die nicht ganz den Vorschriften entsprachen.

Die Situation des Gesundheitswesens war damals vor allem östlich von, aber auch rings um Berlin überaus kompliziert. Innerhalb der sowjetischen Besatzungszone wiesen Brandenburg und speziell die Seelower Höhen den größten Ärztemangel auf. Viele waren bereits vor den letzten Kampfhandlungen in den Westen geflüchtet, und viele folgten auch jetzt noch. Denn obwohl die westlichen Besatzungszonen längst eine „Ärzteschwemme“ verzeichneten - manche arbeiteten, um im Beruf zu bleiben, nur für Unterkunft und Verpflegung in Krankenhäusern - wurden ganz bewußt und gezielt weitere qualifizierte Fachärzte aus der sowjetischen Besatzungszone abgeworben. Bereits damals zeichnete sich der Kalte Krieg ab. Mancher Kreis im Brandenburgischen hatte bald nur noch einen oder überhaupt keinen Kinderarzt mehr. Kein Wunder, daß einige der noch verbliebenen sich ihres Wertes voll bewußt waren und entsprechende Forderungen stellten. Damals erzählte man folgenden Witz: „Weißt du schon - das Brandenburger Tor wird abgerissen!“ „Aber warum denn?“ „Na, der Kinderarzt Dr. Müller hat es gefordert.“

Nur einmal erlebte ich, daß sich ein Arzt aus dem Westen um Anstellung bei uns bewarb. Es handelte sich um einen habilitierten Chirurgen, der nach seiner Einschätzung in Bayern niemals Chefarzt werden konnte. Denn dazu müsse er jeden Sonntag in die Kirche gehen und das könne er nicht. Bei uns wurde er Chefarzt eines Kreiskrankenhauses und später Chefarzt des Bezirkskrankenhauses.

Die Entlarvung der im Gesundheitswesen untergetauchten schwerbelasteten SS-Angehörigen und Naziaktivisten erforderte kriminalistischen Spürsinn. Wer aus dem Sanitätsdienst kam, besaß in der Regel ordnungsgemäße Berufspapiere, während die Unterlagen zur politischen Vergangenheit gefälscht sein konnten. Manche Leute hatten auch beides gefälscht. Andere Dokumente waren zwar echt, aber von toten KZ-Häftlingen gestohlen. Die Überprüfung der Angaben erwies sich als äußerst kompliziert. Viele Universitätseinrichtungen, Archive und andere Institutionen waren zerstört oder arbeiteten noch nicht wieder. Und aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten sowie den westlichen Besatzungszonen erhielten wir auf Anfragen so gut wie keine Antworten.

Nachfolgend zwei Beispiele dafür, mit welchen faustdicken Betrügereien wir konfrontiert wurden.

Eines schönen Tages wurde mir zu meiner Freude mitgeteilt, daß für die Stadt Frankfurt/Oder endlich ein Amtsarzt gefunden sei. Er könne nicht besser sein und werde auch von der sowjetischen Stadtkommandantur gut beurteilt. Aus der Personalakte ging hervor, daß er seit 1927 KPD-Funktionär und inzwischen anerkanntes Opfer des Faschismus war. Stutzig wurde ich allerdings angesichts der beigelegten Bescheinigung eines KZ-Lagerkommandanten, wonach die Approbations- und Promotionsurkunden des Betreffenden während eines Bombenangriffs abhanden gekommen seien. Weshalb sollte sich dieser Nazi für die Urkunden eines politischen Häftlings interessiert haben? Aber selbst die von zwei leitenden Funktionären aus Thüringen und Mecklenburg ausgestellten Nachkriegsbürgschaften wollten mir nicht recht gefallen. Als der Frankfurter dann zum ersten Mal an einer Kreisärztetagung teilnahm, hielt ich mich etwas im Hintergrund. Sein Redebeitrag verstärkte mein Unbehagen, denn im Gegensatz zu allen anderen berichtete er nur Positives. Danach begann ich die gesamte Personalakte anzuzweifeln.

Zur Vermeidung von Einkommensverlusten durch die Amtsarzttätigkeit hatten wir diesem Mediziner die Weiterführung seiner bisherigen Praxis in beschränktem Umfang gestattet. Also suchte ich den Mann inkognito wegen eines angeblichen Ohrenleidens auf. Für die damalige Zeit war die Praxis auffallend gut eingerichtet. Mein Verdacht erhärtete sich aber vor allem dadurch, daß dieser „Spezialist“ mich verkehrt plazierte und auch den Ohrenspiegel nicht ordnungsgemäß handhabte. Trotzdem spielte ich meine Rolle zu Ende und verabschiedete mich nach einem kurzen Gespräch. Die endgültige Aufklärung des Falles übernahmen dann andere. Dabei stellte sich heraus, daß es sich bei diesem „Arzt“ und den beiden Bürgen um SS-Sanitätsdienstgrade eines Konzentrationslagers handelte. Ihre einwandfreien Papiere hatten sie von toten Häftlingen gestohlen und im Dreieck als „ehemalige KZ-Insassen“ füreinander gebürgt. Kurze Zeit später floh unser Mann aus der Untersuchungshaft nach Westberlin. Dort wurde er gefaßt und ausgeliefert, denn Berlin war zu dieser Zeit noch eine ungeteilte Stadt. Danach verlor ich ihn aus den Augen. Erst in den sechziger Jahren erfuhr ich durch Zufall, daß er sich längst wieder in Westberlin aufhielt. Er hatte es sogar bis zum Chefarzt gebracht, bevor man ihn wegen Hochstapelei anklagte.

Ein weiteres Beispiel aus dem Jahr 1947. Um die Notsituation der werdenden Mütter etwas zu lindern, wollte einer unserer Landräte ein Mütterentbindungsheim einrichten. Er schlug dafür das Gebäude einer nach Kriegsende entstandenen Privatklinik vor, und ich wurde um Überprüfung der Angelegenheit gebeten. Das Ergebnis sah dann so aus:

Die Privatklinik gehörte dem Chefarzt des Kreiskrankenhauses, der am gleichen Ort außerdem eine Privatpraxis unterhielt. Das fragliche Objekt war Eigentum eines großen Chemiekonzerns gewesen und von diesem als Gästehaus genutzt worden. Trotzdem hatte der damalige Nazi-Bürgermeister (förderndes SS-Mitglied) es dem Mediziner kurz vor Einmarsch der Roten Armee für 99 Jahre „verpachtet“. Dieser war mit einem SS-Obergruppenführer des damals im Ort befindlichen SS-Lazarettes eng befreundet gewesen und hatte von ihm ebenfalls noch rechtzeitig einen Röntgenapparat, einen Sanitätskraftwagen und vieles andere erhalten. Außerdem waren zwei mit „Privatsachen“ des Arztes beladene LKW vorsorglich nach Bayern geschickt worden. Als Clou vom Ganzen stellte sich heraus, daß die SS ihm zum Abschied auch sieben Kühe vermacht hatte, die er danach bei sieben verschiedenen Bauern unterstellte. Auf diese Art erhielt er täglich frische Milch, Butter und andere Nahrungsmittel, während ringsum Hunger herrschte. In Vorbereitung der ersten Kommunal- und Landtagswahl im Jahre 1946 hatten die LDPD von ihm Benzin aus dem Kontingent des Kreiskrankenhauses und die CDU eine größere Geldspende erhalten. Nachdem er einen der beiden paritätischen SED-Kreissekretäre mit der schönsten Krankenschwester seiner Privatklinik verkuppelt hatte, schenkte er dem Paar zur Verlobung ein von ihm zuvor von einer Privatpatientin als Honorar kassiertes Chippendale-Schlafzimmer.

Um dies alles in Erfahrung zu bringen, brauchte ich als „harmloser Besucher“ des Ortes fast eine Woche. Als Regierungsrat zu erkennen gab ich mich erst beim Besuch von Privatklinik und Privatvilla. Beide hätten nicht besser eingerichtet sein können. Da ich in jenen Zeiten meist ziemlich hungrig war, kam mir die Einladung der „Gnädigen Frau“ zu einem Essen nicht ungelegen. Selbstverständlich war es vorzüglich. Es überraschte mich auch kaum, daß in diesem Haus guter Kognak und englische Zigaretten durchaus üblich schienen. Die wirkliche Überraschung erwartete mich am Ortsausgang in Gestalt einer älteren Frau. Sie trug einen großen Korb und winkte heftig unserem Dienstwagen entgegen. Da ich die Kreisstelle der Kripo über meine Erkenntnisse informieren wollte und annahm, daß die Frau ebenfalls in die Kreisstadt wollte, ließ ich anhalten. Es handelte sich jedoch nur um eine Abgesandte der „Gnädigen Frau“, die mir mit den besten Grüßen besagten Korb übergeben ließ, den ich wohl vergessen habe. Natürlich reagierte ich mit Dank und schönen Grüßen an die Absenderin, nahm den Korb - in ihm befanden sich Schinken, Wurst, Butter, Käse, Schnaps und Zigaretten - und lieferte ihn wenig später als Corpus delicti bei der Kripo ab. Auf deren Empfehlung informierte ich danach auch den sowjetischen Kommandanten des Kreises über die Angelegenheit.

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Ursprünglich hatte ich derartige Ermittlung keineswegs beabsichtigt. Denn im Normalfall wäre versucht worden, den Chefarzt auf gütlichem Wege - d. h. durch Überzeugung - für die Umgestaltung der Klinik in ein Mütterentbindungsheim mit staatlicher Unterstützung zu gewinnen. Erst als ich feststellen mußte, was da alles zuvor nicht mit rechten Dingen zugegangen war, besann ich die Dinge mit anderen Augen zu betrachten.

Nun trat die Kripo in Aktion und führte zunächst eine Haussuchung durch, die erwartungsgemäß allerhand ans Tageslicht brachte - beispielsweise große Mengen gehorteter, zum Teil bereits verdorbener Lebensmittel. Und das im Jahre 1947!

Mir blieb nur übrig, die ganze Angelegenheit in einer Einwohnerversammlung zum Abschluß zu bringen und die Bevölkerung über den wahren Charakter des Arztes zu informieren. Das war eine schwierige Aufgabe. Denn man verehrte ihn, da er kein schlechter Chirurg war und sich darüber hinaus auch dann als „Lebensretter“ aufspielte, wenn dafür kein Grund vorlag.

Die Versammlung zum Thema „Warum wird die Privatklinik ein Kreismütterentbindungsheim?“ war sehr gut besucht und sogar der Pfarrer anwesend. Der Arzt hatte es vorgezogen, nicht zu erscheinen. Während meiner Informationen wurde ich oft durch entrüstete Zwischenrufe wie „Lügner!“, „Kann nicht wahr sein!“, „Unmöglich!“ unterbrochen. Der Saal geriet immer mehr gegen mich in Wallung, bis ich am Schluß die Frage stellte: „Wer von den anwesenden Neubauern hat sieben Kühe im Stall?“ Riesiges Gelächter und Pfiffe. Daraufhin ich: „Aber er, der Chef der Privatklinik hat sie!“ und nannte die Ställe, in denen die Kühe standen. Da kippte die Stimmung. Zunehmende Unruhe und Empörung machten sich im Saal breit und begleiteten die Menschen auf dem Heimweg.

Am folgenden Tag arbeitete ich wieder in Potsdam und wurde prompt zum Minister für Gesundheits- und Sozialwesen beordert. Er war Mitglied der CDU und vom Pfarrer des Ortes informiert worden. Seine Weisung, mich jeder weiteren dienstlichen Aktivität in dieser Angelegenheit zu enthalten, nahm ich gefaßt entgegen. Denn sie war inzwischen dort, wo sie hingehörte: bei der Kripo und der Sequesterkommission zur Einleitung des Enteignungsverfahrens. Hierzu reiste der Arzt mit einem LKW voller Zeugen und zwei Rechtsanwälten an - einer davon aus Westberlin. Aber nachdem sich auch der Landtag mit der Sache beschäftigt hatte, wurde er enteignet und die Klinik ein sehr schönes Mütterentbindungsheim. Danach eröffnete der Ärmste eine Praxis am Westberliner Kurfürstendamm und hinterließ im Ort die Bekanntmachung, er werde dort alle seine ehemaligen Patienten kostenlos behandeln.

Übrigens waren kaum sechs Wochen vergangen, als sich auch mein Minister über Nacht mit Sack und Pack illegal nach Westberlin absetzte.

In der ersten Nachkriegszeit stand selbstverständlich nicht allein das Gesundheitswesen vor riesigen Personalproblemen. Auch in den übrigen staatlichen Bereichen mußten belastete Funktionsträger entfernt werden, um sie durch politisch und moralisch integere, aber auch fachlich geeignete Menschen zu ersetzen. Das erwies sich als ein äußerst schwieriger Prozeß. Denn viele der aus Konzentrationslagern und Zuchthäusern zurückkehrenden Antifaschisten waren gesundheitlich angeschlagen, anderen fehlten die fachlichen Voraussetzungen oder die Eignung für bestimmte Leitungsfunktionen. Die Decke war insgesamt zu kurz. Um die jeweils schlimmsten Lücken zu schließen, mußte mancher fähige Mitarbeiter die Tätigkeit öfter wechseln, als ihm lieb war.

Naturgemäß verliefen diese personellen Umbrüche im ersten Nachkriegsjahr besonders dramatisch. Aus dem von der Provinzialverwaltung anläßlich der Kommunalwahlen 1946 veröffentlichten Rechenschaftsbericht geht hervor, daß bis zu diesem Zeitpunkt in Brandenburg 669 Bürgermeister (d. h. rund ein Drittel) ausgewechselt werden mußten, und zwar wegen

- politischer Gründe 216

-

Kriminalität 43

- Korruption 31

- Unfähigkeit 380

Hinzu kamen 2 Oberlandräte, 16 Landräte, 17 Stellvertretende Landräte und 7 Oberbürgermeister.

Bezeichnend für die damalige Arbeitsweise der Partei- und Staatsorgane war, daß diese oder andere Probleme selbst in Wahlzeiten schonungslos und ungeschminkt vor der gesamten Bevölkerung dargelegt wurden. Damals gab es auch noch keine Schönfärberei gegenüber den höheren Leitungen, sondern in jeder gemeinsamen Beratung wurde ganz offen über alle Schwierigkeiten und die Wege zu ihrer Überwindung diskutiert. In einer Tagung der Provinzialverwaltung berichtete damals u. a. der Landrat von Lebus. Der gesamte Kreis (zu dem die 1945 hart umkämpften Seelower Höhen gehörten) wies nach Kriegsende schwerste Schäden auf. Durch Zerstörung einer Überlandleitung war die Energieversorgung des Gebietes völlig zusammengebrochen. Da unter den allgemein katastrophalen Bedingungen schnelle Hilfe von außen nicht zu erwarten war, hatte der Kreis selbst die Initiative ergriffen. Der Landrat berichtete, daß die 14 km lange Strecke aus eigener Kraft neu aufgebaut wurde und die Bevölkerung inzwischen wieder mit Strom versorgte. Die Masten hatte man in den umliegenden Wäldern geschlagen, dort auch nach Leitungsresten gesucht und sie danach in vielen Teilstücken zusammengeschweißt. Auf den letzten 9 km mußte sogar mit Kabelenden von 2 - 3 m Länge gearbeitet werden.

Während der Lebuser Landrat diesen Bericht gab, tagte übrigens im gleichen Gebäude der Chef der Sowjetischen Militäradministration der Provinz Brandenburg, Genosse Scharow, mit den Kreiskommandanten. Sie mußten ebenfalls regelmäßig Rechenschaft über die Situation ablegen, und des öfteren wurden zu solchen Aussprachen auch deutsche Bürger - beispielsweise Bauern - eingeladen.

Heute kann sich kaum noch jemand ein Bild davon machen, wieviel Einsatzbereitschaft und aufreibende Kleinarbeit notwendig waren, um das Leben wieder einigermaßen in Gang zu bringen. Und mancher Funktionär, der zuvor schon gegen Krieg und Faschismus gekämpft hatte, opferte dafür nicht nur seine verdiente Atempause, sondern Familienleben, Gesundheit und mehr.

Ein wesentliches Erfordernis bestand darin, die wichtigsten Probleme oder Entscheidungen öffentlich zu beraten bzw. zu erläutern, um das Verständnis und die Mitarbeit möglichst breiter Bevölkerungskreise zu erreichen. Das war manchmal schwierig und auch die Fähigkeit dazu bei unseren Funktionären unterschiedlich ausgeprägt. Ein absolutes „As“ auf diesem Gebiet war fraglos unser alter Genosse Robert Neddermeyer, Landesvorsitzender der „Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe“. Wo „Robert“ auftrat, blieb kaum ein Platz frei. Zu seinen festen Prinzipien gehörte, daß er sich vor jeder Versammlung genauestens über die Lage im Dorf informierte. So konnte er dann nicht nur über generelle Fragen diskutieren, sondern sie mit der örtlichen Situation und sogar Namen verbinden. Aber er imponierte den Menschen nicht nur, sondern half ihre Probleme zu klären. Seine Schlagfertigkeit und Autorität wirkten sogar bei einigen Großbauern, die sich eines Tages bei ihm bitter darüber beschwerten, daß man sie im Dorf „Ausbeuter“ tituliere. Robert antwortete: „Ausbeuter ist kein Schimpfwort, sondern eine ökonomische Kategorie ...“. Da waren sie zufrieden und gingen.

Wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit war auf dem Gebiet der Personalpolitik ebenfalls notwendig und wurde auch in schriftlicher Form geleistet. Beispielsweise schrieb ich 1947 für einen Kulturfilm der DEFA das Exposé „Helfen und Heilen“ sowie später einen Artikel über „Neue Arbeitsmethoden im Gesundheitswesen“ in der Zeitschrift „Die Heilberufe“.

Aus meiner Tätigkeit im Gesundheitswesen ist mir ein Tag in besonderer Erinnerung geblieben: Es war der 5. November 1947, als der schändliche Paragraph 218 vom brandenburgischen Landtag in namentlicher Abstimmung durch Einführung der Sozialindikation wenigstens entschärft wurde, bevor ihn die DDR im Jahre 1972 gänzlich abschaffte.

Ende 1948 kamen dann völlig neue Aufgaben auf mich zu. Ich wurde zum Ministerialrat ernannt und mit der Leitung einer im Ministerium des Innern zu bildenden Abteilung „Organisation“ beauftragt. Glücklicherweise hatte ich zuvor in Potsdam eine Wohnung erhalten. Sie befand sich im denkbar schlechtesten Zustand, aber meine Übersiedlung aus Berlin-Steglitz war infolge des Kalten Krieges unumgänglich geworden. Die neue Funktion erforderte nun auch eine ständige Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft.

Die Hauptaufgaben unserer neuen Abteilung lagen in der Entwicklung und Verwirklichung neuer sowie der Aufdeckung und Veränderung fehlerhafter Arbeitsmethoden einschließlich der dazu notwendigen organisatorischen und strukturellen Veränderungen. Insbesondere galt es, die Aufblähung des Verwaltungsapparates zu verhindern sowie den Ansätzen von Bürokratismus und Formalismus entgegenzuwirken und die ehrenamtliche Mitarbeit breiter Bevölkerungskreise zu entwickeln.

Danach war ich während der folgenden eineinhalb Jahre an den meisten Tagen bzw. Abenden der Woche in der Provinz Brandenburg unterwegs. Denn mir war klar, daß sich diese Aufgaben nicht allein durch Verordnungen lösen ließen. Das Wichtigste blieb, daß sich die innere Einstellung der Leiter und Mitarbeiter zu Aufwand und Ergebnis ihrer Arbeit veränderte. Und das Schwierigste: Dazu mußte auch die Bereitschaft zur Aufdeckung eigener Schwächen und Fehler entwickelt werden - denn wer übte schon gerne Selbstkritik?

Als eine wesentliche Methode zur Entbürokratisierung unserer Verwaltung betrachteten wir den Erfahrungsaustausch, nach dem wir auch die von unserer Abteilung herausgegebene Zeitschrift für die staatlichen Verwaltungen des Landes Brandenburg benannten. Ihre erste Nummer erschien im Oktober 1949 - unmittelbar nach Auflösung der SMAD und Übernahme sämtlicher Verwaltungsfunktionen durch die provisorische Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, mit der auch an unsere Arbeit neue, höhere Anforderungen gestellt wurden.

Dr.

Ernst Herrmann