Die Nacht, in der der „Wahnsinn" seinen Anfang nahm

Vorahnung

„Vielleicht", sinnierte Wolfgang Dost beim Anblick trostloser Nachrichtenbilder im Fernsehen, „vielleicht wird es die Geschichte sogar für richtig befinden, noch einmal völlig über uns hinwegzurollen". Seine Miene spiegelte bei diesen Worten dunkle Ahnungen wider und beinahe grimmige Gewissheit. Offen schien ihm diese Frage kaum. Immerhin gehörte Dost zu den ältesten Hasen im Rundfunkgeschäft und wusste zumeist, wohin sein sprichwörtlicher Bruder zu laufen pflegte. Auch an diesem Abend des 14. September 1989, an dem er, der Chefkommentator des Hörfunksenders „Stimme der DDR", zum letzten Mal für eine Nacht als Chef vom Dienst (CvD) im Block E des Funkhauses Nalepastraße in Berlin-Oberschöneweide das Büro für den - auch Komiteedienst genannten - Abend- und Nachtverantwortlichen im Bereich des Staatlichen Komitees für Rundfunk der DDR bezogen hatte.

Da man höheren Orts dieser Aufgabe ebensoviel Gewicht beimaß wie es die Funktionsbezeichnung versprach, hatte jeder Chef natürlich auch Anspruch auf einen Gehilfen, einen Redakteur vom Dienst, der logischerweise - weil bei Bedarf auf der „Umlaufbahn" - „Komiteesputnik" geheißen wurde. Niederen Orts sah man in diesem regelmäßig von den journalistischen Leitern und Mitarbeitern zu absolvierenden Dienst eine Huldigung an die Tradition. Eine Pflichtübung, da die entscheidenden Programmbereiche, allen voran die Hauptabteilung Nachrichten, ohnehin rund um die Uhr besetzt waren. Mit anderen Worten: Womöglich wäre es auch ohne ihn gegangen. Allerdings hieße das die Rolle zu unterschätzen, die der Komiteedienst als Schaltstelle zwischen Oben und Unten zu spielen hatte, und zwar als Weisungsempfänger auf der ominösen R-Leitung, dem internen Telefonnetz der DDR-Führung. Denn für diesen Fall hatte er das „Durchstellen" zu besorgen.

Quelle. Privatfoto

Quelle. Privatfoto

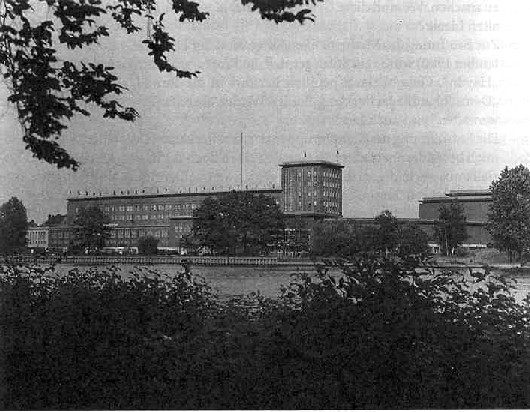

Das Funkhaus des DDR-Hörfunks in

Berlin-Oberschöneweide, Nalepastraße 18-50. Blick vom gegenüberliegenden

Spreeufer (Baumschulenweg, Treptow)

Der Abend war gerade hereingebrochen, damit auch die übliche Nachrichtentriade, beginnend mit der „heute"-Sendung aus Mainz, gefolgt von der „Aktuellen Kamera" aus Adlershof und der „Tagesschau" aus Hamburg zum Schluss. In jenen Tagen musste man schon blind und taub sein, um nicht mitzubekommen, dass es um Sein oder Nichtsein der DDR ging. Und gerade angesichts dessen wurmte es den alten Haudegen an der Ätherfront besonders, dass man kaum noch etwas zum „Durchzustellen" hatte, weil sich die „Stellwerker" wie die berühmten Affen verhielten: Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Bis Mitte September, als junge DDR-Füße schon längst ein Stakkato auf ungarisch-österreichischen Schleichwegen trommelten, drang kein Wort aus dem Haus am Werderschen Markt. Letztmalig im Juli 1989 waren von dort lediglich die altbekannten Ermahnungen ergangen, die selbst in den gutwilligsten Redaktionswinkeln nur noch müdes Lächeln auslösten: „Wir wollen keine Verbannung der Kritik aus unseren Medien. Die Frage ist nur: Wie unterstützen wir die ideologische Vorbereitung des Jahrestages und des Parteitags? / Höhere Qualität der Darstellung von einer positiven Ausgangsposition aus ist nötig: Wie zahlt sich was aus? Was wird getan, damit Probleme überwunden werden? (Alles Andere führt vom Wesen weg!) / Wir liefern dem Gegner keine Munition. / Keine negativen Stimmen gegen die DDR. / Weststimmungsmache erinnert an Höhepunkte des Kalten Krieges. / Gegner will von seinen eigenen Gebrechen ablenken!"1

Bei dem Gedanken daran, wollte der „ergraute Wolf der Nalepastraße" wie eh und je seinem Ärger Luft machen, besann sich dann aber doch: „Was soll's, das ist mein letzter Dienst, dann geh' ich in Rente!" Wolfgang Dost hatte dieses Kapitel abgeschlossen. Und der Schnitt betraf nicht nur seine Erwerbsbiographie, er war auch so etwas wie sein individueller Abschied von dem Land, in dem sich ein Leben, das übrigens in Berlin-Neukölln seinen Anfang genommen hatte, trotz aller zwischen die Beine geworfenen Knüppel hatte entfalten können. Doch denke ich als zeitweiliger Weggefährte an diese Biographie und dieses nacheiferungswürdige Vorbild, dann bin ich um Antworten auf die immer wieder gestellten Fragen nach dem Versagen nicht verlegen. Um nur eine anzudeuten: Der Mann war das, was man gemeinhin einen Vollblutjournalisten nannte. Hätte es ein Belegschaftswahlrecht gegeben, wäre er sicher der erste Mann vom Sender geworden, und ich habe keine Skrupel, seinen Namen in einem Atemzug z. B. mit dem von Fritz Pleitgen vom Westdeutschen Rundfunk zu nennen. Doch was diesem vergönnt war, nämlich Intendant zu werden, blieb jenem versagt (Dost würde „erspart" sagen, aber das glaube ich ihm nicht). Eine gleichermaßen zauderhafte wie durchschaubare Kaderpolitik speiste ihn mit Stellvertreterrollen ab, wo er Honorarscheine abzeichnen, aber kaum noch Sendungen realisieren konnte. Um diesen Nonsens zu kaschieren, ernannte man ihn u. a. zum Chefkommentator -ein klangvoller Titel zwar, aber mehr nicht - und zum Zirkelleiter für die gewerkschaftliche „Schule der sozialistischen Arbeit". Hier sollte er sich offensichtlich austoben, ohne dass man Gefahr lief, er würde am „rasenden Rad des Sozialismus" den gewöhnlichen „sozialistischen Gang" mal einen Zahn höher schalten. Unruheherde, unbequeme, eigenwillige, vorwärts drängende, kritische Heißsporne, also Stürmer und Dränger gewissermaßen, wurden nämlich besonders in den achtziger Jahren am kurzen Zügel gehalten. Entsprechend schleppend rumpelte der Karren über den „sozialistischen Feldweg", bis er folgerichtig zu Bruch ging.

Viele sind daran zerbrochen, aber Wolfgang Dost ist es wohl nicht; schon gar nicht an seiner letzten Dienstnacht in der DDR-Hörfunkzentrale, die eine ruhige war. Sie hat sich mir auch nur deshalb so fest eingeprägt, weil es eben auch meine letzte mit ihm war, und - wie sich zwei Monate später herausstellen sollte - das Präludium zu einem atemberaubenden, zeitgeschichtlichen Vulkanausbruch, der mich sozusagen am Kraterrand erfasste.

Routine

Wie so oft war es der Zufall, der Regie führte, um mich in diese exquisite Position zu bringen. Denn obwohl es brodelte und grollte im ganzen Land, erwiesen sich doch gewisse Bräuche als in dieser Hinsicht einigermaßen resistent und unangreifbar, z. B. die beliebten prophylaktischen bzw. Heilkuren in den stillen Winkeln dieser Republik.

So empfand ich es auch als völlig normal, als bereits Ende September/Anfang Oktober Klaus Hemberger aus der Radio-DDR-Wirtschaftsredaktion eben aus diesem Grunde seinen „Redakteur vom Dienst" am 9.11. mit dem meinen zu einem späteren Zeitpunkt zu tauschen wünschte. Außer dem Kurbetrieb war damals allerdings kaum noch etwas normal, nur wusste man noch nicht so recht, war das, was sich da ankündigte, ein Auf-, ein Um- oder ein Abbruch? Auch als ich am 9. November 1989 gegen 17.00 Uhr - wie getauscht - als Komiteesputnik im Block E des Funkhauskomplexes meinen Platz einnahm, schien mir die Bewegung alles und das Endziel mehr und mehr als Nichts im Nebel zu verschwinden.

Mein Chef in dieser Nacht sollte Rudi Teske sein, der ruhige, umsichtige Sendeleiter von Radio DDR (zuständig für Programmpersonal und -ablauf). Im Gegensatz zu Wolfgang Dost war er einer, der mehr nach innen als nach außen dachte und sich in dieser Vorabendstunde wie auf einen Beobachterposten einzurichten schien. Unterdessen hatte ja auch der Komiteedienst seine dominierende Stellung eingebüßt. Mit dem Wechsel an der SED-Spitze und dem dennoch (oder vielleicht deshalb) immer größer gewordenen Druck von unten, war das „Durchstellen von oben" nämlich weitestgehend abgestellt worden. Auf einer Belegschaftsversammlung des Senders Stimme der DDR regte man beispielsweise bereits am 2. November 1989 die Bildung eines Kollegiums an, das zwar die strategische Sendearbeit diskutieren, aber keineswegs mehr „gültige Argus" und fertige Programmschemata weiter reichen sollte. Die redaktionellen Bereiche hingegen pochten auf Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und die Moderatoren darauf, dass sie ihre Texte nicht mehr vor den Sendungen den Redaktionsleitungen schriftlich zur Bestätigung vorlegen mussten. Und so geschah es.

Ähnliche Überlegungen kamen auch bei den anderen Sendern im DDR-Hörfunk zum Tragen, was unmittelbar auf ihr Erscheinungsbild und ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ausstrahlte, sogar und gerade außerhalb der engen Staatsgrenzen. Und innerhalb des Funkhauses wuchsen spontan die wahrnehmbaren Zeichen öffentlicher Anteilnahme. Es gab kaum eine Sendung zu den aktuellen Entwicklungen in der DDR, die ohne Echo blieb. Und wie jubelte der DDR-Reporter, dem ein RTL-Team am Berliner Roten Rathaus ins Mikrofon sprach: „Das hier ist zur Zeit der spannendste Ort auf der ganzen Welt." Als wäre die DDR gerade Fußball-Weltmeister geworden.

Der 9. November dieses Jahres war ein Donnerstag. Oft wurde und noch heute wird seine schicksalhafte Bedeutung für das deutsche Volk beschworen. Doch 1989 trat das alles in den Schatten der DDR-Götterdämmerung, die mit einer gerade am 4. November stattgehabten Riesendemonstration ein erhebendes Abendrot erfahren zu haben schien. Der nächste Sonnenaufgang sollte dieses Land in neues, zukunftsträchtiges und Glück verheißendes Licht tauchen. „Glück und Frieden sei beschieden ..." Demokratie, freie Wahlen und endlich (Presse-, Meinungs-, Reise-)Freiheit. Hörte vielleicht Einer, wenn schon nicht die Völker, die Signale, die von aufbrechenden Illusionen kündeten?

Den ganzen Arbeitstag hatte ich mit Vorbereitungen auf meine eigene Freitagssendung verbracht. Das war die „Bunte Welle", ein Vormittagsmagazin vorwiegend für Schichtarbeiter, Rentner und Mütter im Babyjahr, das jeden Werktag von 9.05 bis 11.00 Uhr ausgestrahlt wurde und bei dem der Redakteur und der Moderator zumeist ein- und dieselbe Person waren. Zum Dienstantritt für die „zweite Schicht" - als die Sendung so gut wie stand, also fertig war - hatte ich dementsprechend eine entspannte Feierabendstimmung. Dieser war es sicherlich geschuldet, dass mich der Telefonanruf im kargen CvD-Raum nicht erschreckte, wie es sonst gelegentlich mal vorgekommen ist, und in leichte Aufregung versetzte in Erwartung höherer Weisungen. Selbst als ich die Stimme eines älteren, leicht angetrunkenen Mannes vernahm, der obendrein auch noch erklärte, aus Berlin-Reinickendorf anzurufen, blieb das übliche „o Gott, ein Westberliner" aus, zumal dieser noch nicht mal böse Absichten hegte. Im Gegenteil. Wenn auch seine Zunge zuweilen leicht mit Gaumen und Gebiss ins Gehege kam, so wollte er mir doch unbedingt sagen, wie toll es jetzt sei, „Ostfunk" zu hören. „Ick war' nur noch Bärliihner Rundfunk einstelln. Wat die allet druff haben, doll, janz spannend." Als ich ihm versicherte, wie sehr mich seine Meinung erfreute und mit welch leidenschaftlicher Anteilnahme die „Ostfunker" überhaupt die dramatischen Ereignisse verfolgten und begleiteten, weil sie sich z. B. auch zu dem Volk zählten, um dessen Zukunft es gerade ging, war der Reinickendorfer Anrufer zwar nicht gleich zu einer „brüderlichen Umarmung" bereit, jedoch zu einem gewissen Schulterschluss durchaus: „Jaja, dis habe ick schon immer gesagt, dasset och Kommunisten gibt, die nich bloß Stroh im Kopp haben." „Kommunisten", erwiderte ich ihm daraufhin recht nüchtern aber überzeugt, „haben nicht nur kein Stroh im Kopf, sie haben vor allem ein Herz in der Brust." Vielleicht hätte mich der Mann adoptiert, wäre ich an dieser Stelle des Telefonats nicht gezwungen gewesen, mich von ihm zu verabschieden. Aber im derweil berühmt gewordenen Internationalen Pressezentrum in der Nähe vom Gendarmenmarkt, der damals Platz der Akademie geheißen, hatte sich gerade Günter Schabowski in den Präsidiumsstuhl gezwängt, von dem aus er wenig später zur allgemeinen Verblüffung Hammer und Meißel an die Grundfeste des Staates DDR legen sollte und damit allerdings auch den Grundstein für seine eigene bleibende Berühmtheit.'

Schizophrenie

Seit dem 18. Oktober 1989 - dem Tag des Führungswechsels an der Spitze der SED tagte deren Politbüro und Zentralkomitee in Permanenz. Und beinahe täglich teilte der neue Medien-Sekretär Schabowski dann zwischen 18.00 und 19.00 Uhr der stets gespannten internationalen Presse die wesentlichsten Momente des ausklingenden Beratungstages mit. An diesem 9. November waren sich die Journalisten aber nicht so sicher, ob überhaupt Spannendes geschehen werde. Wilde Gerüchte und bedeutungsschweres Gemunkel waren ja schon oft aufgeschnappt und kolportiert geworden. Was sollte noch kommen? Eine Mitteilung über Konfusion im neuen SED-Politbüro? Die sah doch ohnehin jeder. Kaum waren alte Mitglieder wieder als neue in Berlin ernannt worden, waren sie in ihren Herkunftsregionen als oberste Sachwalter auch schon abgesetzt, wie Chemnitzer in Neubrandenburg, Walde in Cottbus oder Böhme in Halle. Amüsanten Glossenstoff schien an diesem Tag vielleicht der Umstand liefern zu können, dass endlich auch die „Dauerfrau" im SED-Politbüro, Inge Lange, ihren Stuhl geräumt hatte. Die DDR-Regierung war übrigens schon am 7. November - zwei Tage früher - zurückgetreten, was aber kein Hinderungsgrund sein sollte, trotz und alledem die einen in Panik und die anderen in Ekstase zu versetzen.

Die Uhrzeiger an unserer Bürowand, die mehr zur Rummelsburger Landstraße als zur Nalepastraße lag, machten sich mit jeder vollendeten Minute ziemlich laut bemerkbar, so dass man schon ab und an zur Uhr guckte, um z. B. das Umschalten nicht zu verpassen. Rudi Teske als Chef vom Dienst litt augenscheinlich unter den drögen Darbietungen des leidend wirkenden Schabowski. Doch dann - wenige Minuten vor 19.00 Uhr (Chronisten schrieben später, es seien die berühmten sieben gewesen) -lässt er auf Anfrage gucken, dass bereits am Mittag die trotz ihres Rücktritts offensichtlich recht agile Regierung der DDR eine neue Regelung für die ungehinderte private Aus- und Einreise ihrer Bürger beschlossen habe. Und als jemand noch wissen wollte, ab wann diese Bestimmung in Kraft trete, entschlüpfte dem Redner der in die Geschichte eingegangene unbedachte Satz: „Nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich." Dem Beobachter vor dem Bildschirm fiel der Unterkiefer auf die Tischplatte, doch fast die gesamte Pressemeute sprang wie von der Tarantel gestochen hoch und rannte zu den Telefonen. Wer sitzen geblieben war, ließ sich denken. Und so machte die Hauptnachrichtensendung des ZDF - „heute" - um 19.00 Uhr praktisch wenige Sekunden nach dem tumultartigen Ende der Schabowski-Pressekonferenz zielsicher mit ihrem ersten Satz die gesamte Tragweite eines Blicks auf einen Schmierzettel deutlich, nämlich dass es nach 28 Jahren wieder offene Grenzen in Deutschland gab. Die Tarantel hatte damit auch die Zentrale des DDR-Hörfunks erreicht, denn es bedurfte keiner größeren Vorstellungskraft, um sich auszumalen, wie sehr eine solche Meldung gerade die DDR-Bevölkerung elektrisieren würde. Der „Wahnsinn" nahm seinen Anfang.

Wahnsinn

Gotthard Bechert galt als abgeklärter, kühler und unerschütterlicher Nachrichtenprofi. Er hatte an diesem Abend Katja Deim als Schichtleiterin in der Hauptabteilung Nachrichten abgelöst und damit für die kommende Nacht die Verantwortung für alle über die zentralen DDR-Sender verbreiteten Nachrichten übernommen, sieht man einmal von Radio Berlin International ab, dem für die Auslandsinformation bestimmten Kurzwellensender. Bislang hatte Katja Deim mit ihren Kolleginnen und Kollegen der aufkommenden Aufregung und Hektik trotzen können. Immerhin lagen sie im grenzüberschreitenden Rennen um die Erstinformation in Führung. Bis gut nach 21.00 Uhr etwa mussten sich selbst die westdeutschen Stationen in ihren Nachrichten über die Grenzregelung auf Informationen des DDR-Rundfunks als Quelle berufen. Dann aber kippte die Chose - und zwar endgültig, so dass die eintreffende Bechert-Truppe keine Chance mehr hatte, an die Spitze zu gelangen.

Plusminus 22 Uhr war es wohl - wenn ich mich recht besinne - als es einem Kamerateam des Norddeutschen Rundfunks gelungen war, an einem Grenzübergang zwischen Mecklenburg und Niedersachsen den ersten Lada oder Wartburg mit DDR-Kennzeichen auf dem Gebiet der alten BRD sowie seine Insassen mit ganz normalen DDR-Personalausweisen auf den Sender zu bekommen. Ich sehe den großen stämmigen Nachrichtenredakteur noch heute vor mir, wie er Hände ringend nach zuverlässigen Auskünften suchte, nach Telefonnummern, unter denen er eine Bestätigung für das eben Gesehene würde erhalten können. Alle Leitungen blieben stumm. Partei und Regierung hatte es die Sprache verschlagen. Weder im Verteidigungsministerium noch beim Kommando der Grenztruppen sah sich jemand zu einer verbindlichen Erklärung - ob Dementi oder Bestätigung - im Stande. Komiteedienst Rudi Teske konnte auch nur noch über die Bilder bei ARD und ZDF staunen - im Bonner Bundestag hatte man unterdessen schon wie nach einer gewonnenen Schlacht die Hymne gesungen - doch am meisten verwunderte, dass aus all unseren Dienst-Telefonen nicht der geringste Laut ertönte. Die Stadt stand Kopf, das Land war aus dem Häuschen und das Radio-Führungspersonal, das ansonsten mit „Fernregie" selten geizte, hatte offensichtlich den Kopf in den Sand gesteckt.

Wir waren allein auf uns angewiesen. Lediglich einer hatte noch von sich hören lassen, der leider 2001 viel zu früh verstorbene damalige Intendant des Berliner Rundfunks, Hannes Potthast. Als ich seinen Anruf entgegennahm, schien er sich echt zu freuen: „Bloß gut, dass du da bist." Und er meinte wohl den verlässlichen Komiteesputnik in mir, der seinen Hinweis an die gewünschte Adresse weiterleiten würde. Es ging um eine Information für den Frühmoderator seines Senders. Dieser sollte unbedingt mit Sendebeginn - und dann wiederholt - die vorgezogenen Öffnungszeiten der VP-Meldestellen nennen, wo jedermann sich seinen Ausreisestempel bereits ab 8.00 Uhr des 10. November holen könnte. Mein guter Hannes konnte nicht ahnen, dass sein Anruf alsbald nur noch für einen guten Lacher taugte. Doch danach war in dieser Stunde kaum einem von uns zu Mute, denn bald riefen zwei, drei Kollegen - Sprecher und Redakteure - von zu Hause aus an und schilderten mit Entsetzen, dass immer mehr Schaulustige zur Grenze stürmten und die ersten bereits „durch die Mauer gegangen" seien. In ihren Stimmen lagen Angst und leise Verzweiflung. Instinktiv ahnten sie wohl die Gefahr im Verzug, die ihren bisherigen Lebensumständen drohte. Ich versuchte sie damit zu beruhigen, dass es für mich schlimmer wäre, wenn die anwachsende Menge von Neugierigen die Mauer gewaltsam einrisse als - wie es immer deutlicher wurde - ungehindert zum ungestümen „Volkstanz" auf Westberliner Pflaster aufzubrechen.

Während dessen hatten wir schon längst aufgehört, die Uhrzeit zu registrieren. Allein die aktuell anfallenden Nachrichtendienste signalisierten den Ablauf der Stunden und mit ihnen das Maß an Verzweiflung der Redakteure über die verstummten eigenen Informationsquellen. So verging die Mitternacht, und das Unglaubliche bekam mehr und mehr Gesicht und Stimme, wurde zu Bildern und Geräuschen, Musik und grenzenlosem Jubel - getragen von dem immer wiederkehrenden Urschrei: „Waaaahn-siiinn!" Es sollte das Wort der Nacht, des folgenden Wochenendes und auch das „Wort des Jahres" werden. Übertragen, multipliziert und potenziert durch überaus - das muss man fraglos anerkennen - operativ und professionell reagierende Rundfunk- und Fernsehsender in Westberlin, die beinahe auf der Stelle ihr gesamtes Programm umkrempelten, Live-Übertragungsstrecken mit Ü-Wagen und Reportern an allen belebten Ecken der Inselstadt einrichteten und binnen kürzester Zeit eine „Dauerfestwelle" mit Promis und Musik zum Klingen brachten, die kaum jemanden unberührt ließ, obwohl es später nicht Wenige waren, die meinten, das Weltereignis verschlafen zu haben.

Die in dieser Nacht im DDR-Hörfunk Tätigen wollten sich einen solch zweifelhaften Ruf natürlich nicht erwerben. Doch zwischen Wollen und Können bestehen mitunter Barrieren, die man z. B. Zweifel, Skrupel oder auch Angst nennt. Eine Mischung davon glaubte ich aus den Gesichtern meiner Kollegen ablesen zu können. Denn - wie gesagt - nicht nur die Infowege, sondern auch die bislang üblichen Kommandostrukturen waren gekappt. Wir waren nicht mehr nur allein, wir waren sogar ganz allein - aber nicht einsam. Wie sich bald heraus stellte, war entscheidende Verstärkung ins Funkhaus gekommen. Zwei Mitarbeiter - Uwe Hergt, Reporter beim Berliner Rundfunk, und Alfred Eichhorn, aktuell-politischer Redaktionsleiter bei Radio DDR - konnten es einfach nicht aushalten, nur zuzuschauen und bis zu einem Auftrag möglicherweise auf den St. Nimmerleinstag warten zu müssen. Sie hatten nicht nur ihr Handwerk gelernt, sondern auch 'ne Menge Kopfwerk dabei mitbekommen. Also schnappte sich Eichhorn seinen Kassettenrekorder und mischte sich unter das Volk an der Oberbaumbrücke, dem Grenzübergang nach Kreuzberg, ohne ihn allerdings zu passieren. Uwe Hergt hingegen hatte auf einem Bauarbeiterforum von der Grenzöffnung erfahren und wusste, ohne lange darüber nachzudenken, was er zu tun hatte. So ergab es sich, dass er in einem der ersten Busse saß, die die aus dem Osten heranflutenden Massen zu einer spontanen Stadtrundfahrt durch Westberlin chauffierten.

Beide hatten wohl zusammen über drei Stunden Stimmungs- und Meinungsäußerungen aufgezeichnet und dazu eine Fülle eigener Eindrücke und Anschauungen mitgebracht. Doch - und schon hier hätte der spätere Gassenhauer erfunden werden können - „kein Schwein rief uns an, keine Sau interessierte sich für uns". Also richteten sich alle Blicke auf den Komiteedienst, den „Diensthabenden des (noch) Staatlichen Komitees für Rundfunk der DDR". Doch was konnte Rudi, der Leiter der Sendungssprecher und Sendefahrer, schon sagen? Er war sich nicht sicherer als wir Anderen, aber er erhob auch keinen Einspruch, als ich vor der Blamage aller DDR-Sender warnte, wenn sie den ersten Tag der offenen Grenze mit Nichtbeachtung quittierten. Mir schien, als hätte dieser Appell ans Ehrgefühl die letzten Zweifel beseitigt, denn spornstreichs gingen wir gemeinschaftlich ans Werk, die enorme Bandmenge zu schneiden, auf sendefähige Längen zu bringen, in Kartons zu verpacken und jeden Sender mit diesem oder jenem Stimmungs-Schnipsel zu versorgen. Selbst DT 64 haben wir nicht vergessen, obwohl die Mädchen und Jungs damals schon gegenüber den in Verruf geratenen Alten zum Abheben neigten.

Die Eile, in der das geschah, war geboten, denn DDR-Frühprogramme begannen in dieser Zeit bereits um 4.00 Uhr zu eigentlich nachtschlafender Zeit. Da die drei Hauptsender durch Alfred, Uwe und mich gleichmäßig vertreten waren, bereitete die kurze Frist uns allerdings keine Schwierigkeiten. Nur dass der Moderator des Berliner Rundfunks ausgerechnet am Morgen des 10. November 1989 verschlafen hatte und nicht rechtzeitig im Studio erschien, brachte Uwe Hergt ins Schwitzen, blieb doch fürs Erste alles an ihm und dem Nachrichtensprecher hängen: Moderieren, berichten, Bänder einspielen, Zeit ansagen, während Alfred Eichhorn bereits munter mit seinem Moderator über die Erlebnisse in der „Nacht der Nächte" plaudern konnte.

Die Struktur des Frühprogramms von Stimme der DDR, für dessen Belieferung ich mich verantwortlich fühlte, obwohl ich redaktionell nicht mit ihm in Verbindung stand, war etwas anders, nämlich ausgerichtet an Festzeiten, zu denen Informationsbeiträge oder Kommentare ausgestrahlt wurden. Für aktuellste Frühgeschichten gab es ein Fenster, das durch den jeweiligen Frühdienst gefüllt werden musste. An diesem Morgen war das Hans-Günther Möhricke, ein grundsolider, beherrschter Mann, der sich großer Beliebtheit und allgemeiner Anerkennung erfreute. Angesichts der Hackordnung, die es auch bei sozialistischen Radiostationen gab, war es nicht selbstverständlich zu nennen, dass er ohne zu zögern meine Änderungsvorschläge sofort akzeptierte. Immerhin war ich als Mitarbeiter im Vormittagsmagazin ein vielleicht belächelter „Pausenclown" jedoch kein ernst zu nehmender „Aktueller", wie die Angehörigen der Redaktion „Aktuelle Politik" zumeist genannt wurden. Aber es kam noch ein weiterer, gewichtigerer Umstand erschwerend hinzu. Auf den Tonbändern nämlich, die wir anzubieten hatten, kamen DDR-Bürgerinnen und -Bürger aus Berlin und den angrenzenden Ortschaften zu Wort, die mit ihren Aussagen sicherlich hart gesottenen Führungskadern den Angstschweiß auf die Stirn treiben, aber jeden einfachen, engagierten DDR-Reporter nahezu entzücken mussten. Diese Leute waren das Volk, und sie sprachen als Volk. Ungezwungen, einfach, natürlich, direkt und manchmal auch pointiert. Sie waren mitten in der Nacht aus blanker Neugier aufgebrochen und unglaublich glücklich darüber, diese Neugier, die sich allzu lange angestaut hatte, nun voll und ganz und völlig ungefährdet stillen zu dürfen. Sie waren einfach im Rausch, im Überschwang ihrer Gefühle und schämten sich dessen nicht. Vielleicht lag gerade auch darin der Grund, dass sie trotzdem auf dem Boden der Tatsachen blieben.

Als später sozusagen nachgezählt wurde, stellte sich heraus, dass kaum jemand die offene Grenze genutzt hatte, um - wie zuvor geunkt wurde - seinen Wohnsitz in Richtung Westen zu verlegen. Außer wenigen Ausnahmen sind alle wiedergekommen, trunken vor Glück, vor Wein, Weib und Gesang meinethalben, doch halbwegs aufrechten Ganges als Bewohner dieser DDR, die gewillt waren, ihren Staat nunmehr auf Vordermann zu bringen. Und in dieser Art sprachen sie auch durch die Bank, als sie vor Hergts und Eichhorns Mikrofonen standen. Schlagartig offenbarte sich mit ihren Darstellungen und Wertungen die beschämende Erkenntnis, das zum Untergang verurteilt ist, wer solchen Leuten mit: Argwohn und Abwehr begegnet. Und sicher fragte nicht nur ich mich in dieser erneut Geschichte machenden neunten Novembernacht: Was muss in die Führung dieses Staates gefahren sein, um diesem unkomplizierten, bescheidenen und nach Frohsinn trachtenden Volk fortwährend das Vertrauen zu entziehen, ihm in Permanenz zu misstrauen und es manisch zu belauern - ob auf seinen Reise- oder seinen Informationswegen?

In der „Chronik der Wende" notierten Hannes Bahrmann und Christoph Links (Christoph Links Verlag 1999, Sieite 72) über die Grenzöffnung in Berlin: „Ein Team des DDR-Fernsehens, das zufällig Zeuge der Ereignisse wird, fragt in der Zentrale nach. Dort wird ihnen kategorisch untersagt, die historischen Aufnahmen zu machen. Drehverbot. Auch für die regierungsamtliche Nachrichtenagentur ADN findet das Ereignis schlicht nicht statt." Ich weiß nicht, ob die Autoren den Rundfunk bewusst oder unbewusst ausgeklammert haben. Aber hier bei uns war es mitnichten zappenduster, hier waren alle Lampen an. Und mit dem Morgengrauen konnten alle Radiohörerinnen und -hörer von Mecklenburg bis zum Thüringer Wald auch auf den DDR-Sendern lebendige akustische Eindrücke von einer „Wahnsinnsnacht" in ganz Berlin gewinnen, die so scheinbar belanglos in der DDR-Hauptstadt begann und auf Westberliner Straßen und Plätzen in einem über mehrere Tage hinweg nicht enden wollenden kollektiven Verbrüderungsrausch eingemündet war. Eben im blanken Wahnsinn.

Trübsinn

Beim Sender Stimme der DDR, der einst Deutschlandsender hieß und mit seinen Mittel- und Langwellen über eine größere Reichweite als die anderen verfügte, blieben diese Stimmungsberichte bis 11.00 Uhr im Programm, denn natürlich hatte ich mir auch für mein Vormittagsmagazin „Die bunte Welle" entsprechendes Material gesichert und zwischen 9 05 und 11 00 Uhr in mein Programm eingebaut. Inspiriert von den Erlebnissen der durchwachten Nacht muss ich wohl diese Sendung ganz ordentlich über die Runden gebracht haben. Immerhin dankte Harald Scheffler, der Leiter der aktuell-politischen Redaktion, mir dafür, dass ich mit meiner Arbeit für unser Früh- und Morgenprogramm „die Ehre des Senders" gerettet habe. Und ich stehe auch heute noch zu der Meinung, dass wir alle gegeben haben, was wir konnten, und uns in einer bedeutungsvollen Situation nicht blamierten. Aber das Lob hinsichtlich der geretteten Ehre gebührt besonders den beiden Reportern, auch wenn sie im Nachhinein von ihren Chefs kleinlich, aber auch typisch, wegen unbotmäßiger Eigenmächtigkeit zur Rede gestellt worden waren. Dass ich von dieser Kritik ausgenommen wurde, mag - wie schon angedeutet - an meinem journalistischen Leichtgewichts-Status als „Bunte-Welle-Mixer" gelegen haben, was aber nicht heißt, dass nicht auch ich Rede und Antwort stehen musste. Kaum hatte ich nämlich mein Redaktionszimmer erreicht, bat mich der Chefredakteur zu sich. Günther Koch und Intendant Martin Radmann, der sich hinzugesellt hatte, waren für mich in den sechziger Jahren gewissermaßen der personifizierte Rundfunk. Der Eine als ständiger Redakteur der internationalen Presseschau, der Andere als überzeugender Kommentator. Über 20 Jahre war das nun schon her. Und dann diese Nacht. Doch in der Nachbetrachtung ließen sie weder Vorwurf noch Verärgerung erkennen, sondern einfach nur Neugier. Was war los, was war beim Komiteedienst geschehen? Es wollte ihnen vermutlich nicht in den Sinn, dass eine Handvoll Leute scheinbar führungslos den ganzen Radiodampfer auf Kurs gehalten hat. Deshalb musste ich ihnen minutiös den Hergang schildern, und sie unterbrachen nur gelegentlich, um nach möglichen Weisungen, Auftragen oder hochrangigen Anrufern zu fragen. Ohne Kommentar entließen sie mich nach etwa einer Viertelstunde, nur mit einem müden Wort auf den Weg: „Na, nu geh' dich mal ausschlafen." Als wäre nichts einfacher als das. Dabei ging es ja jetzt erst richtig los. Jubel, Trubel, Heiterkeit beherrschten die Straßen, je näher man an den Mauerstreifen kam. Volkspolizisten, die aus ihren Betriebsschutzkommandos als Abfertigungsgehilfen zu den Grenzübergangsstellen abkommandiert worden waren, kamen mit leuchtenden Augen vom Dienst zurück und reich beschenkt dazu. Noch nie hatte jemand ihnen - wie dem gesamten Grenzpersonal - so spontan Blumen überreicht wie die aus Westberlin heimkehrenden Besucher. Auch an Pralinen, Kaffee und Schokolade sollten sich die Posten, die diesen Weg ja noch nicht gehen konnten, erfreuen. Es herrschte Volksfeststimmung weit und breit. Allerdings nur auf den Straßen und Platzen, und das vornehmlich auf der anderen Seite der Grenze. In den DDR-Medien feierte hingegen - nach dem kurzeitigen Radioausreißer - wieder der Trübsinn Triumphe. Die Revolution forderte ihren Tribut: Enthüllungen, Entlarvungen, Entmachtungen. Dafür schürten die Anderen immer eifriger das Feuer, das ein ganzes Volk aufheizen und in nationale Euphorie, in Trance und Taumel versetzen sollte.

In diesen Augenblicken des ersten Wochenendes nach der Maueröffnung fehlte mir leider der Draht zum Jungrentner Wolfgang Dost. Unsere Arbeitszimmer hatten ernst nebeneinander gelegen, und manchen Trick konnte ich mir so von ihm ablauschen. Aber auch manchen nützlichen Gedanken. Als beispielsweise im Zuge der widersinnigen Abgrenzungsmanie die DDR-Führung um die Begriffe Nation und Nationalität einen Eiertanz nach dem anderen aufführte, blieb Dost kühl und gelassen. „Ich bin mit dem „Nationalen Dokument" von 1962 groß geworden, und daran werde ich mich auch weiter halten." Jenes Papier war nach dem 13. August 1961 für alle besorgten DDR-Bürger verfasst worden, die sich nach dem Mauerbau fragten, wie es bloß mit dem deutschen Volk, der deutschen Nation weiter gehen werde. Sicherlich wollte man sie bei der Stange halten, aber wohl auch Zuversicht und Zukunftsgewissheit mit der Zielstellung suggerieren. „Was die deutsche Bourgeoisie geteilt hat, werden die deutschen Werktätigen wieder vereinen." Für Wolfgang Dost war das jedenfalls das Leitmotiv seines Handelns, und so war es auch nicht verwunderlich, dass er selbst bei dienstlichen Aufenthalten in Berlin-West auch mal nach seiner alten Schule in Neukölln schaute. Mich hat der Charme dieser Idee auch berührt, schon zur eigenen Schulzeit, in der 9 Klasse. Und nun schien es mir beinahe, als konnte sie sogar in der ersten Novemberhälfte des Jahres 1989 die Massen ergreifen.

Da war nämlich der Platz vor dem Schöneberger Rathaus - seit dem Besuch des US-amerikanischen Präsidenten John F Kennedy in der damaligen Frontstadt ein nahezu geheiligter Ort („Ich bin ein Börliner") - auf dem sich am frühen Freitagabend, keine 24 Stunden nach der Grenzöffnung, gut 20 000 Leute eingefunden hatten, um den Reden einer Alt-Herren-Riege mit dem eiligst aus Warschau eingeflogenen Bundeskanzler Kohl an der Spitze zuzuhören. Doch die Töne, die er und die anderen anschlugen, verschlugen selbst mir vor dem Fernsehapparat die Sprache. Damit meine ich noch nicht einmal den euphorischen Schlachtruf des damaligen Regierenden Bürgermeisters Walter Momper „Wir Deutschen sind das glücklichste Volk der Welt'". Denn unglücklich wirkte dort in der Tat niemand. Aber die dumpfe Anmache der westdeutschen Regierenden, unverzüglich auf die nationale Karte zu setzen und coram publico das anwesende Volk der DDR wie selbstverständlich für sich zu vereinnahmen, schlug mir schon auf den Magen. Doch gerade dieses Volk war es aber dann, das mich gleichermaßen erheiterte wie erwärmte. Mit gellenden Pfeifkonzerten und anderen Unmutsbekundungen, mit wehenden DDR-Fahnen und Sprechchören protestierten sie gegen den peinlichen und anmaßenden Auftritt der Bonner Spitze, der seinen Höhepunkt darin fand, dass auf dem Balkon unter der Freiheitsglocke etwa ein halbes Dutzend einsamer Männer die bundesdeutsche Nationalhymne gegen die Buhrufe der Menge anstimmten. Doch das muss man den Herren lassen. Sie sangen zwar falsch, aber sie sangen. Scheinbar unbeeindruckt sogar und (!) bis zum Schluss durch - die Mikrofone hatten das Ihrige an Hilfe dazu beigetragen. Dagegen haben sich jedoch die Stimmen aus dem Volke später nicht mehr so standhaft gehalten. Aber verwunderlich war das auch nicht. Bei der fast gleichzeitig im Lustgarten abgelaufenen SED-Kundgebung mit über 150 000 Teilnehmern spielten sie nämlich unerschrocken ein ganz anderes Stück, ohne zu merken, dass ihre Zeit immer schneller abzulaufen und das Gros selbst ihres gutwilligen Publikums immer mehr wegzulaufen begann, und zwar dorthin, wo es die Verlockungen der neuen Freiheit gebührend feiern zu können meinte. Schluss mit Frust, für das Fest go to West

Am Sonntag, dem 12 November, habe ich das mitgemacht, ja,

sogar mitten auf dem überlaufenen

Breitscheidplatz am City-Bahnhof Zoologischer Garten konnte ich die

Hörerschaft des Radiosenders Bayern III als Moderator von Stimme der DDR zum Auftakt der Sendung „Boulevard" unter lautstarker

Anteilnahme der umstehenden Massen begrüßen Lilo Ohnesorge hieß die nette Reporterin, aber ob des

riesigen Beifalls, den ich erhielt, schien sie doch verdutzt, und so fragte sie

„Was sagen Sie denn dazu,

dass sie mitten in Westberlin auf so viele ihrer Fans treffen?" „Na

toll", antwortete ich ihr ehrlich, „ich

hätte sonst gar nicht gewusst, dass ich überhaupt Fans habe!" Oft

sind mir diese Szene und diese „tollen Fans" durch den Kopf gegangen.

Meistens dachte ich, mit denen hätte man das Kind doch schaukeln können.

Bloß leider hat es schon damals dieses Kind gar nicht mehr gegeben. Es war

bereits in den Brunnen gefallen.

1 Laut meiner Arbeitsbuchnotiz vom 27.7.1989: Mündlich übermittelte Argumentation (Argu) aus dem Staatlichen Komitee für Rundfunk der DDR (Komitee-Argu)