Quelle Bildarchiv der Märkischen Allgemeinen Potsdam

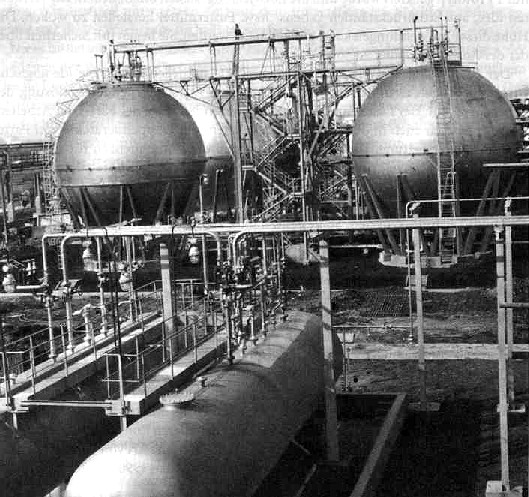

Kugelbehälter für die Gastrennanlage in Leuna I

Erinnerungen an Leuna

Die Leunawerke, in der Nähe von Merseburg, haben im mitteldeutschen Raum immer eine beachtliche Rolle gespielt.

Auch durch meinen Heimatort Bad Kösen fuhren früh und am späten Nachmittag sowie abends speziell Leunazüge, die die in Leuna Beschäftigten an ihren Arbeitsort brachten oder zurück an ihren Wohnort. Anfangs der sechziger Jahre waren in Leuna über 30.000 Beschäftigte registriert, und Leuna-Arbeiter war ein Begriff.

Es kann daher nicht verwundern, daß ich nach vorzeitiger Beendigung meines NVA-Dienstes (wir wurden einige Monate eher entlassen, damit wir rechtzeitig zum Studium kamen) einige Monate in den Leunawerken zu arbeiten begann. Wie das so üblich ist, als Abiturient hat man keine speziellen Kenntnisse und wird als ungelernter Arbeiter eingestellt. Ich bekam meine Arbeit in der Versuchabteilung zugewiesen. Hier waren eine Reihe Destillierkolonnen im Pilotmaßstab zu bedienen. In einem anderen Raum befanden sich Versuchsautoklaven. Hier wurden aber nur erfahrene Facharbeiter angestellt. Die Destillationskolonnen zu bedienen war auch einem Ungelernten möglich und so kam ich an diesen Kolonnen zu meinen ersten Erfahrungen in der chemischen Technologie. Natürlich war es auch aus meiner Sicht wichtig, in der täglichen Praxis die Werktätigen, insbesondere die Arbeiter, der sechziger Jahre in Leuna zu erleben.

Ohne zu pauschalisieren, waren verschiedene Grundtypen festzustellen. Zunächst aber muß angemerkt werden, die meisten der Leunaer waren ruhig, überlegt, hatten ihre bestimmten Lebensbereiche abgemessen und versuchten sie auszufüllen. Es gab darunter sehr sachkundige Kollegen, denen vielleicht nur ein ungünstiges Schicksal den Weg zur weiteren Bildung versperrt hatte. Sie waren auch sehr auskunftsfähig und gern bereit, einem Abiturienten von ihrem Wissen zu erzählen in der Hoffnung, ihren Beitrag zu leisten, daß die künftige Intelligenz (ich wollte ja Chemie studieren) sich nicht so linkisch anstellt, wie sie das manchmal getan hat.

Es gab natürlich auch andere, die muffelten und meinten, es müsse sich jeder seinen Arbeitsplatz selber ersehen, man könne ja auch gucken, wie die Leitungen verlaufen und muß nicht bei jedem bißchen fragen. Natürlich hatten auch diese weniger kommunikativen Kollegen nicht ganz unrecht und so habe ich mir angewöhnt, selbst erst mal alles anzusehen. Unvergessen bleibt mein Eindruck, als ich mit einem über 50jährigen Kollegen eine etwa 20 Meter hohe Destillationskolonne bestieg und von dort meinen Blick über das große Werk schweifen ließ. Der Kollege genoß sichtlich meine bewundernden Blicke, und ich möchte sagen, auch Stolz prägte sich in seinem Gesicht, wie er meinen Blick staunend über die vielen Anlagen im damaligen Werk 1 schweifen sah. Er setzte noch eins drauf und sagte mit dem dort üblichen Dialekt der Halle-Merseburger Gegend „un das janze Wergg steht nochemal in der Umjewung". Auf meinen verständnislosen Blick meinte er schmunzelnd: „Na, jemaust". In der Tat war auch das zu beobachten. Der Werkschutz nahm Taschenkontrollen vor und ein vieldiskutiertes Thema in den Leunazügen war, wie man neues Material, z. B. Stahlrohr, künstlich so altern konnte, daß man es als Schrott offen am Werkschutz vorbei bekam. Hier offenbarte sich Fachkenntnis, die manchen Antiquitätenhändler zum Staunen gebracht hätte.

Die Gespräche in den Zügen drehten sich natürlich um mehr. Auch wurde oft über die Arbeit diskutiert. Es war das Bestreben vieler Kollegen zu erkennen, sich auch über ihre Arbeit Gedanken zu machen. Daß sie mit der beruflichen Qualifikation teilweise auf Kriegsfuß standen und vorgezogen haben, lieber abends Fußball zu spielen oder ein Bierchen zu trinken, oder was auch immer, wer wollte ihnen das verübeln? Es gab auch Arbeiter, die sich beharrlich weiter qualifizierten zum Meister und zum Ingenieur. Wobei mir später bewußt wurde, daß es finanziell überhaupt nicht attraktiv war, Meister zu sein. Ein guter Brigadier hatte mehr in seiner Lohntüte.

Mit solchen Erfahrungen ausgestattet, begann ich mein Studium, was sich im wesentlichen im Labor abspielte. Mir hatte es aber in Leuna gefallen. Vor allen Dingen auch der Kontakt mit anderen Werktätigen erschien mir sehr interessant. So war es nicht verwunderlich, daß ich nach dem Studium meine Arbeit auch wieder in den Leunawerken begann. Die große Personalabteilung dirigierte mich in die Ammonsulfatfabrik. Hier konnte ich freilich trotz meiner Leuna-Erfahrungen einige Illusionen fahren lassen. Die Ammonsulfatfabrik war im Jahre 1968 eine uralte Bruchbude. Sie bestand aus der Gipsmühle, dem Laugenbetrieb und der Eindampferei. Der aus Niedersachswerfen kommende Gips wurde gemahlen, im Laugenbetrieb mit Ammonkarbonat versetzt, anschließend das Calciumkarbonat filtriert und die Ammonsulfatlösung in der Eindampferei dann zu kristallinem Ammonsulfatdünger verarbeitet. Ich wurde dort als Operativingenieur eingestellt und meine erste Aufgabe war es, dem Betriebsleiter Dr. Edgar Beger behilflich zu sein. Nach einer Woche explodierte im Nachbarbetrieb, wir gehörten zur Düngemittelabteilung, ein Ammonnitritadsorber. (Ammonnitrit: wichtiger Hilfsstoff für die Caprolactamherstellung, aber auch als Sicherheitssprengstoff verwendet). Es gab mehrere Schwerverletzte und, wenn ich mich nicht irre, sogar einen Toten. Kein Wort davon im „Leuna Echo". Auch ich als „junger Hüpfer" wurde bei der Beseitigung der Havarie eingesetzt, hatte mich im wesentlichen in der Leitwarte aufzuhalten und einige Botengänge zu machen. Was hätte ich auch nach einer Woche mehr tun können an einer Anlage, die ich selbst nur vom Lesen und Hörensagen kannte? Wer hätte schon riskiert, mich dort einzusetzen, wo sie gerade in die Luft gegangen war? Demzufolge fragte ich in einer ruhigen Minute den Hauptabteilungsleiter Dr. Röhr, was denn mein Einsatz hier für einen Zweck habe. Nüchtern und klar erläuterte mir Dr. Röhr: „Damit die Arbeiter sehen, daß auch das ITP (Ingenieur-Technisches Personal) sich an der Beseitigung der Havarie maßgeblich beteiligt." Dieser Grund erschien mir plausibel und ich sah meine Tätigkeit mit anderen Augen. Nach wenigen Tagen war die Havarie beseitigt. Der Ammonnitritbetrieb produzierte wieder und wir kehrten in unseren Ammonsulfatbetrieb zurück. Jedoch beschäftigte uns die Frage, warum denn in der Betriebszeitung die Explosion mit keinem Wort erwähnt worden sei. Darauf sagte uns ein SED-Mitglied, sie hätten das in der Parteileitung auch angesprochen. Da hätte man ihnen gesagt, daß Ammonnitrit ein wichtiger Hilfsstoff für die Caprolaktamherstellung (Ausgangsstoff für die Kunstfaserproduktion) sei. Da aber im Moment die DDR in Verhandlung mit der BRD stand, um einige Caprolaktam-lieferungen zu kaufen, hätte die Kenntnis von diesen Produktionsschwierigkeiten nur die Preise beim Einkauf hochgetrieben. Deshalb hätte man darüber nicht berichtet. Mir schien, ein plausibler Grund. Ich nahm mir vor, bei ähnlichen Gelegenheiten nicht immer gleich die Informationspolitik zu verteufeln, sondern in Zukunft auch mal nachzudenken, ob nicht auch handfeste wirtschaftliche Gründe dahinterstehen, wenn man dies oder jenes nicht breittritt. Diese Haltung hat mir später noch sehr geholfen.

In der Ammonsulfatfabrik verbrachte ich ein ganzes Jahr. Ich darf sagen, ich hatte nach einer Einarbeitungszeit die gesamte Ammonsulfatfabrik als Schichtleiter dann auch im Griff. Auch hier wurde das ITP im Schichtbetrieb eingesetzt. Man erhoffte sich damit ein besseres Zusammenarbeits- und Zusammengehörigkeitgefühl. Nachdem dieses Gefühl hergestellt war, wurden die Schichtarbeiten für das ITP dann doch zu teuer (Schichtzulage) empfunden. Ich wurde Teilbetriebsleiter im Laugenbetrieb. Dies ist etwas, was einem Chemiker vielleicht noch am ehesten liegt.

Es gab insbesondere im

Laugenbetrieb viele Havarien, so mußte operativ eine Unsumme von Maßnahmen

eingeleitet werden, um diese Havarien zu beseitigen. Jahrelang in einem so störanfälligen

alten Betrieb zu arbeiten war nun doch nicht das, was ich

mir als Absolvent erträumt hatte. Da kam mir meine gesellschaftliche Mitarbeit zugute.

|

Auf

einer zentralen FDJ-Aktivtagung

des Werkes beschwerte sich in

einem Diskussionsbeitrag die FDJ-Gruppe

des Ingenieurbetriebs für Rationalisierung und

Automatisierung (IBRA), was es für eine Schande

sei, daß sie keinen Chemiker kriegen

würden. Sie würden an einem der

modernsten Vorhaben der DDR arbeiten,

dem Prozeßrechnereinsatz zur

Olefinerzeugung. Na, das war ja was.

Nach meiner Auffassung war das tatsächlich

ein Spitzenvorhaben im Jahre 1969. Olefine,

insbesondere Ethylen (als Ausgangsprodukt

der Polyethylen-herstellung), wurden durch Benzinspaltung

in einem Röhrencracker gewonnen.

Diesen Spaltvorgang galt es, mit einem

Prozeßrechner zu optimieren. Natürlich rief ich dort gleich

an und bekundete mein Interesse an

Mitarbeit. Sie nahmen mich sofort.

Bis heute bin ich mir nicht darüber im Klaren, ob dies ein guter Schritt war. Ich hatte mir das Vertrauen vieler Werktätiger im Laugenbetrieb erworben, hatte auch hier und da eine geschickte diplomatische Entscheidung getroffen, die mir bei vielen Mitarbeitern verhaltene Sympathie einbrachte. Nun ließ ich sie im Stich, in ihrer alten Bude. Das haben mir manche sehr übel genommen. Der Betriebsleiter Dr. Edgar Beger, der eine oder der andere Meister oder Brigadier und auch mancher Arbeiter des Betriebes hatten Verständnis dafür. Andere, wie der Pfarrerssohn Dieter Schmitt, allseits hochanerkannter stellvertretender Betriebsleiter, hielten sich mit offener Kritik zurück; eine Verstimmung war aber nicht zu übersehen. Der Obermeister Herfurth ließ es noch Monate später nicht an versteckten Spitzen im Gespräch mangeln. Ich weiß also bis heute nicht, ob es richtig war, dort zu gehen. |

Wie dem auch sei, einem jungen Menschen ist das Herz selten schwer und ich trat hoffnungsvoll meine neue Arbeit bei den Prozeßrechnerleuten an. Eingewiesen in meine Aufgabe wurde ich von Dr. Klaus-Peter Fritsche. Er war mein unmittelbarer Vorgänger für dieses Problem und hatte eine höhere Position erhalten. Die chemische Aufgabenstellung bestand darin, den optimalen Einsatz einer kontinuierlich arbeitenden Analysenmethode insbesondere für die Bestimmung von Ethylen zu konzipieren.

Für mich stellte die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Verfahrenstechnikern, BMSR-Technikern (BMSR = Betriebs-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik), Automatisierungstechnikern, Maschinenbauingenieuren und nicht zuletzt mit Ökonomen eine außerordentlich interessante Tätigkeit dar, bei der ich viel lernen konnte und viel gelernt habe. Es herrschte ein offenes und konstruktives Arbeitsklima, man vertraute sich und schätzte einander, soweit es die eigene fachliche Begriffswelt zuließ Man versuchte, die ganze Optimierung über Druck und Temperatur verfahrenstechnisch bzw. automatisierungstechnisch in den Griff zu bekommen. Dabei gab es auch Hoffnung auf die Unterstützung durch die automatisierte chemische Analytik.

Analysentechnisch entschieden wir uns auf Grund der zeitlichen Vorgabe für den Einsatz eines Prozeßgaschromatographen. Den erhielten wir von der halbstaatlichen Firma Giede. An diesen schloß sich ein elektronischer Integrator an, der mit viel Aufwand und Devisen aus Houston (Texas) beschafft wurde. Es gelang uns zwar nicht, für dieses spezielle Vorhaben Echtzeitwerte zu erhalten, jedoch hatten wir nach einigen Minuten einen aktuellen Analysenwert. In der Zwischenzeit waren unsere Kollegen von den anderen Sparten zu der Erkenntnis gekommen, mit dem „DNEPR-1" als Prozeßrechner schaffen wir den erhofften ökonomischen Zuwachs nicht. International anerkannt war damals die Erkenntnis, ein Prozeßrechner kann das Produktionsergebnis eines ingenieurtechnisch durchdachten Chemiereaktors um 2-3 Prozent verbessern. Das waren aber die Schwankungsbreiten der damals üblichen Druck- oder Temperaturmeßfühler bzw. der Steuereinrichtung für Durchflußregelungen. Mit unserer Analysentechnik konnten wir das Manko auch nicht ausgleichen, die gaschromatographischen Analysenwerte lagen ja erst einige Minuten später vor und gestatteten keine direkten Optimierungen als Online-Koppplung im „closed-loop" oder gar eine Vorwärtsoptimierung.

Es machte sich eine gewisse Ratlosigkeit breit. Sie kam unter anderem zum Ausdruck, als wir einen Verbesserungsvorschlag mit einem Jahresnutzen von 70.000 M einreichten Der zuständige Bearbeiter, Dipl.-Ing. Mockel, warf uns mit der Bemerkung raus: „Hier werden Millionen verpulvert und Sie wollen 70 000 Mark einsparen." Wir glaubten ihm und zogen unseren Vorschlag zurück. Wir, das waren die FDJler in diesem Betrieb für Rationalisierung und Automatisierung.

Auf einer FDJ-Versammlung wurden dann wieder Phrasen gedroschen und bildhafte Vergleiche angestellt vom Adler und der Taube usw. Ich trat in der Diskussion auf, weil es mir zu bunt wurde und konterte dem Vergleich vom Adler und der Taube mit dem bildhaften Vergleich, wir waren wohl eher mit einer Giraffe zu vergleichen. Wir hatten einen sehr hohen Betrachtungspunkt, aber zu kurze Beine, um Fernziele zu erreichen. Beim geselligen Teil kamen zwei Burschen in meinem Alter auf mich zu und stellten sich als Redakteure der „Freiheit" (Tageszeitung im Bezirk Halle) vor. Sie meinten, mein Beispiel hatte ihnen sehr gefallen, ob sie darüber in ihrer Zeitung schreiben durften. Ich gab ihnen eine Runde Bier aus und sagte „Laßt das besser sein, wir unterhalten uns lieber über unsere Jugendfreundinnen". Ich bin diesen Jungs bis heute noch dankbar, daß sie sich an die Abmachung gehalten haben. Sonst wäre ich heute ein Dissident.

Die Analysentechnik trat also auf der Stelle. Spätestens,

wenn es experimentell nicht mehr weitergeht, wendet sich der Naturwissenschaftler der

Fachliteratur zu. Ich fand viel zu lesen. Zu der Zeit gab es auch den Röntgenmeßfühler

„Mansfeld" der all diesen Anforderungen gerecht wurde. Kontinuierliche Analysenmessungen im Bypass

oder sogar im Hauptstrom nahezu Echtzeitsignal.

Das war schon etwas. Leider war das Gerät nur für anorganische Elemente geeignet und somit lediglich in

der Metallurgie und ähnlichen

Industriezweigen einsetzbar. Aber warum sollte nicht ein analoges Gerat

auf der Basis von IR-Spektroskopie oder NMR-Spektroskopie für die petrolchemische

Industrie denkbar sein?

Ich erinnere mich, Anfang 1970 war ein maßgeblicher Vertreter der Entwicklungsabteilung des VEB Carl Zeiss Jena bei uns, der uns sehr interessiert zuhörte und viele Notizen machte. Kurz darauf fand in der TH Merseburg eine Problemberatung zur automatisierten Analysentechnik statt. Da waren nun die „Großen der Krone" aus der DDR-Analytik versammelt, ich erinnere mich an Namen wie Doerffel, Adler (beides Professoren der TH Merseburg), Kriegsmann (Institut für Spektroskopie der Deutschen Akademie der Wissenschaften) als Professoren. Die Leuna-Werke waren durch Dr. Rennhak und DP (Diplomphysiker) Dreizner vertreten. Mein Betrieb hatte mich jungen Mitarbeiter dahin beordert.

Nun sprachen zuerst die ganzen renommierten Experten und mir wurde zu meinem Erschrecken deutlich, daß sie das Anliegen der Veranstaltung nicht erfaßt hatten. Sie gingen von der hypothetischen Annahme des Vorhandenseins von zusätzlichen Mitteln aus und unterhielten sich über die Zuführung solcher Mittel für ihre Einrichtungen. Deutlich ist mir noch in Erinnerung geblieben, daß der Vertreter des Werkes Schwedt einen bestimmten Gerätebedarf anmeldete. Dann wurde Dr. Rennhak (Leiter der Hauptabteilung Analytik der Leuna-Werke) aufgefordert, sich zu äußern. Er meinte, man müsse für Leuna die Werte des Schwedter Kollegen mit 1,7 multiplizieren Da war nun die ganze Realität an Autoritätsdenken und Autoritätsgerangel. Ich versuchte den Standpunkt des Leunaer Ingenieurbetriebs für Rationalisierung und Automatisierung darzulegen. Man hörte dem jungen Spund höflich zu. Sowohl Prof. Doerffel als auch DP Dreizner gaben zu erkennen, daß aus meinen Darlegungen wenigstens die konkrete Problematik herüber gekommen war. Der weitere Verlauf der Diskussion zeigte jedoch, daß es nicht gelungen war, das Anliegen der automatisierten Analysentechnik deutlicher zu machen. Ich zog bedeppert wieder nach Leuna und teilte die Auffassungen der anderen Kollegen: der ökonomische Effekt beim Prozeßrechnereinsatz war nicht erreicht worden. Was sollte ich künftig tun? Noch gelang es, die allgemeine Erkenntnis des Mißerfolgs klein zu halten. Irgendwie war ich aber der Lebensweisheit zugetan, daß es immer die Kleinsten trifft. Der Kleinste war ich und womöglich wurde man mir als Bearbeiter der Analytik alle Schuld in die Schuhe schieben. Also hieß die Parole: Rückzug!

Zu dieser Zeit annoncierte das Zentralinstitut für Isotopen- und Strahlenforschung der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Leipzig in der Zeitung und suchte noch nach praxiserfahrenen Mitarbeitern. Ich bewarb mich und wurde genommen. Nach einigen Speziallehrgängen war es meine Aufgabe, Untersuchungen mit radioaktiv markierten Substanzen an chemischen und sonstigen Industrieanlagen durchzuführen. Plötzlich war ich wieder in Leuna in der Gastrennanlage II und entwickelte dort ein Verfahren zur Lecksuche von Wärmeaustauschern im Betriebszustand unter Anwendung von Krypton-85. Dadurch konnten die Reparatur-Stillstandszeiten gesenkt werden. Die Kumpel um Harry Klemmt waren begeistert von uns und ermöglichten mir hinterher noch eine wissenschaftlich hoch interessante Verweilzeituntersuchung an einem Festbettreaktor, die später eine Säule meiner Promotionsarbeit wurde.

Bei allem Wenn und Aber kann ich daher die offizielle Aussage des IBRA bestätigen. Wir hatten zwar keinen ökonomischen Effekt erzielt, aber viel an Erfahrung gewonnen. Wie mein Beispiel zeigt, ließen sich auch die Erfahrungen später noch ökonomisch nutzbar anwenden. Meine Erfolge im technischen Bereich der Anwendung der Radioaktivität habe ich in erster Linie meinen Leuna-Erfahrungen zu verdanken, wie ich überhaupt mir stets ein Interesse für interdisziplinäre Zusammenarbeit bewahrt habe.

Die Leuna-Zeit hat mich sehr geprägt und die vorstehenden Zeilen mögen als Beweis dafür gelten, was ohne schriftliche Aufzeichnungen im meinem Gedächtnis hängen geblieben ist.

Niemand der damaligen Personen ist mir persönlich in den letzten 10 Jahren wieder begegnet. Im Schrifttum begegneten mir die Namen der Professoren Doerffel und Kriegsmann. Doerffel hat viele grundlegende Arbeiten zur Analytik erbracht, die auch in Büchern ihren Niederschlag gefunden haben. Professor Kriegsmann rückte erst später in mein Blickfeld. Nach 1990 war er in der Arbeitsgruppe Nuklearchemie der Gesellschaft Deutscher Chemiker aktiv (Quotenossi?).

Noch einmal traf ich auf den Namen Prof. Kriegsmann, als er kürzlich anläßlich seines 75. Geburtstages mit Würden und Lobreden bedacht wurde. Wenn Prof. Salzer aus Dresden in seiner Laudatio schrieb, er hat vielen jüngeren Kollegen den Weg gewiesen, so trifft das j a auch auf mich zu. Mich hatte er damals zu Ende meiner Leunazeit unbewußt in die Richtung Kernforschung gelenkt.

Wenn wir heute Spuren sichern wollen, so halte ich es für nützlich, dies auch für Leuna zu tun. Ich fürchte, daß Leuna künftig kaum noch in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen wird.

Ernst-Jürgen Langrock